Éprouver la postmodernité. Entre interactivité et simulation du réel dans l’exposition Les Immatériaux (1985)

Organisée du 28 mars au 15 juillet 1985 au cinquième étage du Centre Georges Pompidou, l’exposition Les Immatériaux occupe une place particulière parmi les expositions dévolues aux nouveaux médias et aux nouvelles technologies. D’abord titrée « Création et matériaux nouveaux »1 puis « La matière dans tous ces états »2, cette exposition avait à son origine pour projet de présenter les mutations qu’entraînait l’apparition des nouveaux matériaux industriels et des nouvelles technologies dans le travail des artistes et des designers3. L’intuition de départ était que « dans la société contemporaine, le matériau relève de plus en plus du soft (le logiciel, le service) et de moins en moins du hard (la machine, l’industrie)4 », selon Thierry Chaput, commissaire d’expositions au Centre de Création Industrielle. L’arrivée en septembre 1983 de Jean-François Lyotard en tant que commissaire général redéfinit la problématique de l’exposition. Il était désormais question avec Les Immatériaux de rendre sensible au public le changement d’époque qui était en train de s’opérer – le passage de la modernité à la postmodernité5 – par les formes sous lesquelles il apparaissait dans les arts, les littératures, les technosciences et les modes de vie6. Mais si l’exposition tendait à montrer que la réalité était devenue de plus en plus impalpable, jamais immédiatement maîtrisable7, voire tout simplement immatérielle avec le développement des nouvelles technologies, la présence de celles-ci dans l’exposition montrait au contraire que les images et les sons « dématérialisés » étaient indissociables des machines sur lesquelles ils étaient produits et diffusés.

Vers la dématérialisation

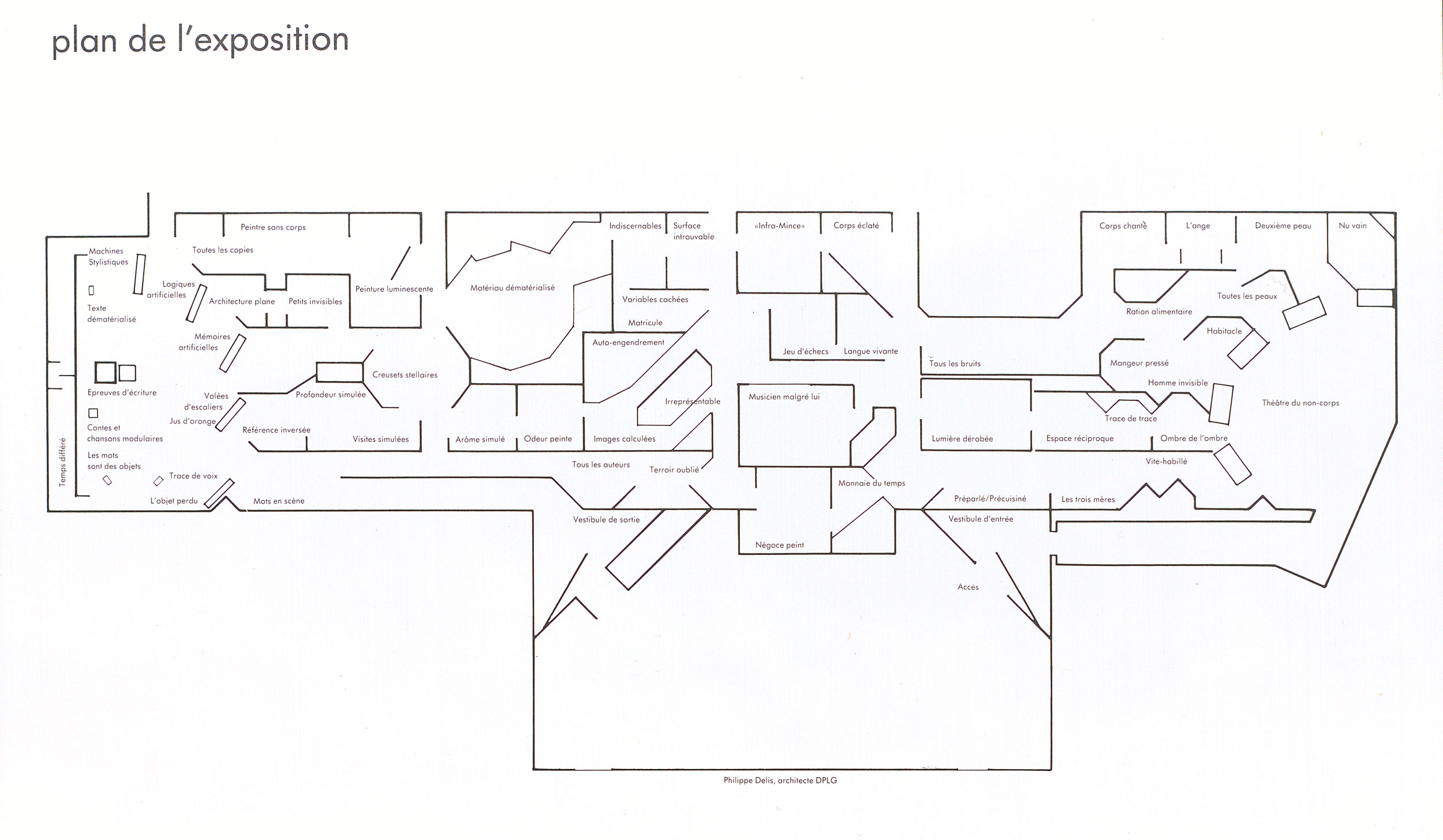

Par son histoire, Les Immatériaux est une exposition au genre hybride. Dans sa réalisation finale, se superpose au projet engagé par Thierry Chaput et son équipe au sein du CCI, la volonté de Lyotard de « faire éprouver le sentiment de l’achèvement d’une période et l’inquiétude qui naît à l’aube de la postmodernité.8 » Si Lyotard reprit dans son projet les différentes thématiques choisies (peinture, biologie, architecture, astrophysique, musique, alimentation, textile, etc.) et les objets sélectionnés avant son arrivée, il les réorganisa autour d’un cadre conceptuel et philosophique qu’il utilisa pour rendre compte du basculement dans la postmodernité9. Il se servit pour cela du modèle linguistique élaboré par Roman Jakobson10, « de sorte que l’exposition [était] assimilée à une forme de communication11 ». À partir du « schéma de Jakobson », il imagina cinq parcours à l’intérieur de l’exposition nommés « matériau », « matériel », « maternité », « matière » et « matrice », dérivant tous de la racine indo-européenne Mât (signifiant aussi bien « faire à la main », « mesurer » ou « construire ») au sein desquels prenaient place les soixante-et-un sites de l’exposition12. Il n’était plus proposé, comme c’était le cas traditionnellement, une progression linéaire, mais un parcours labyrinthique en cinq chemins parallèles (Fig. 1). Car pour exposer ce que Lyotard nomma « les immatériaux », il était « nécessaire de rechercher un espace-temps « postmoderne »13 ». Ces cinq parcours avaient en commun une progression générale qui allait du corps au langage, soit de la matérialité à l’immatérialité :

L’entrée se fait par un vestibule, obscur, secret, où est exposé un bas-relief égyptien représentant une déesse qui offre le signe de vie au roi Nectanebo II. […] Suivent cinq portes qui, empruntant au théâtre à travers l’œuvre de Samuel Beckett son rapport particulier au corps vivant, introduisent cinq questions : d’où viennent les messages que nous captons (quelle est leur maternité) ? à quoi se réfèrent-ils (à quelle matière se rapportent-ils) ? selon quel code sont-ils déchiffrables (quelle en est la matrice) ? sur quel support sont-ils inscrits (quel est leur matériau) ? comment sont-ils transmis aux destinataires (quel est le matériel de cette dynamique) ?14

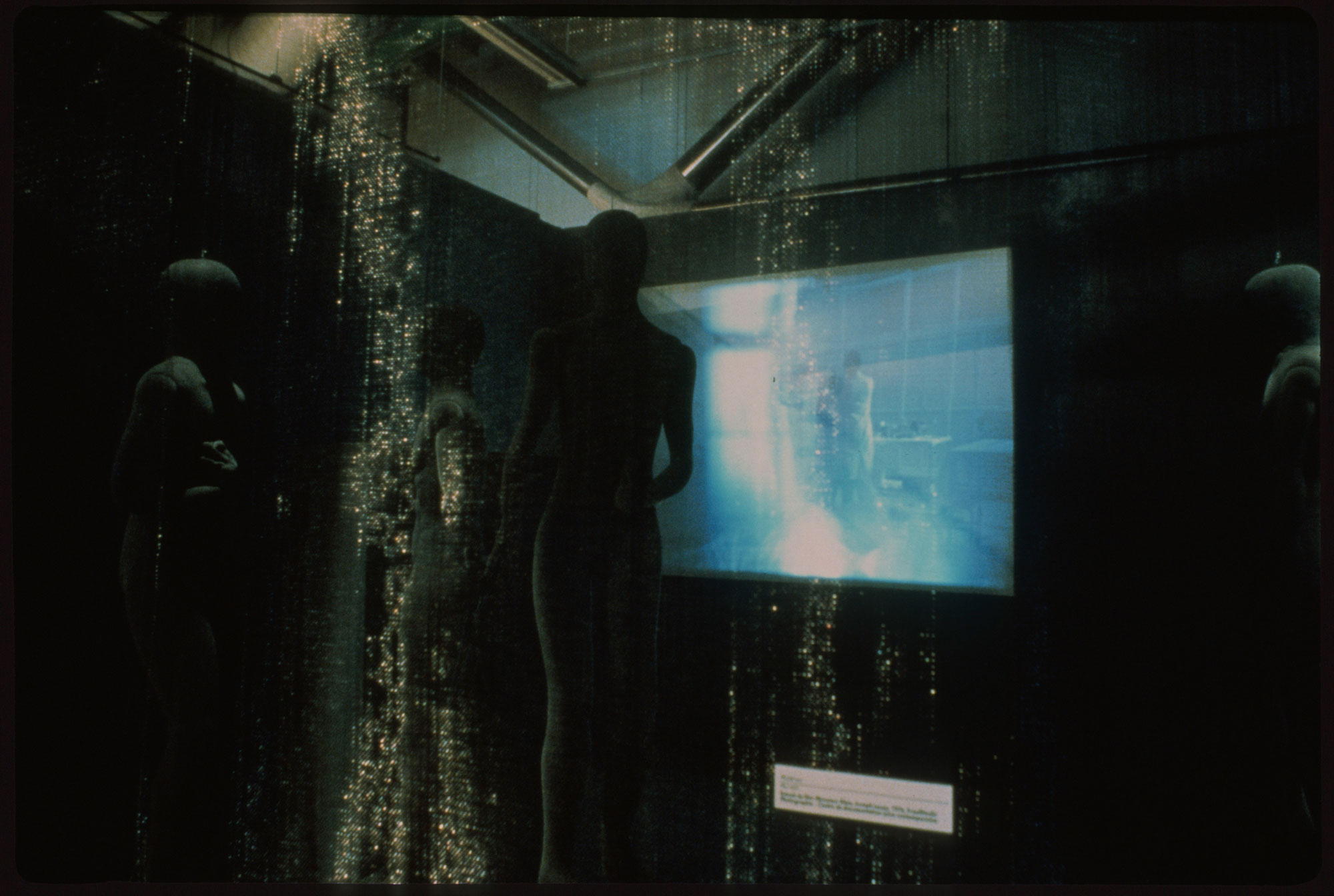

Ainsi, quand le visiteur arrivait face aux cinq dioramas du « théâtre du non-corps » qui chacun illustrait une des cinq questions de l’exposition (Fig. 2), celui-ci devait choisir un des cinq parcours à emprunter pour poursuivre sa visite15. À partir de ce site, commençait l’illustration de la dématérialisation du corps telle qu’elle se produisait dans différentes disciplines. En empruntant le parcours « matériau »16, les visiteurs passaient successivement devant les sites « nu vain », « l’ange », « deuxième peau », « corps chanté » et « corps éclaté ». Le site « nu vain » présentait un corps dépouillé, rendu à sa nudité élémentaire par la présence de « douze mannequins asexués17 » (Fig. 3). Ici, le matériau « neutre, mesurable, démultipliable, immatriculable18 » se substituait au corps réel fait de chair. Le site « deuxième peau » exposait parmi différents types de peau des échantillons de peaux artificielles, montrant que désormais la science concurrençait les facultés du corps biologique dans la fabrique de son enveloppe. Suivait ensuite le site « corps chanté » qui par un montage vidéo révélait comment le corps du chanteur se décomposait et se recomposait dans les clips vidéo du début des années 1980 en fonction du rythme de la mélodie. Son corps n’était plus « reconnu dans son unicité […] mais sans arrêt cassé, découpé, dans des opérations vidéo.19 » Le site « corps éclaté » parachevait cette démonstration avec cinq panneaux décomposant le corps humain en organes, muscles, tissus et cellules afin de donner « l’impression d’un effacement progressif du « corps » dans son unité apparente, d’où se dégage le « langage » universel des macromolécules.20 » Dans Les Immatériaux, le corps humain postmoderne semblait donc perdre son unité pour peu à peu se dissoudre en messages21, ou même presque disparaître tant il devenait immatériel comme tendait à le prouver le site « homme invisible » exposant deux œuvres holographiques, celles d’Alexander et de Stephen Benton montrant deux silhouettes holographiques de tête humaine22. Le choix des œuvres et objets exposés avait avant tout pour mission de provoquer un sentiment bien particulier chez le spectateur comme en témoigna Lyotard : « Nous voulions exposer des choses qui suscitent un sentiment d’incertitude : incertitude quant aux finalités de ces développements, et incertitude quant à l’identité de l’individu humain dans cette condition d’immatérialité hautement improbable.23 » Les certitudes du monde moderne avaient ainsi laissé place à une nouvelle réalité complexe et remplie d’inconnues.

Une réalité médiée et interactive

Si les commissaires présentaient dès les premiers sites de l’exposition un corps humain ayant commencé sa dématérialisation, les visiteurs avaient pourtant besoin de leur corps physique pour appréhender les différents dispositifs présents dans l’exposition. Néanmoins pendant leur visite, ils semblaient déjà disparaître derrière les trames semi-opaques délimitant les sites24. Ici, résidait un des paradoxes de l’exposition. Si Lyotard présentait un être humain postmoderne devenu immatériel, d’un autre côté pour lui le corps humain résistait encore à cette dématérialisation25 : « On s’aperçoit que le corps est la région de la résistance à certaines tendances lourdes de la postmodernité : il résiste au niveau de la perception esthétique mais aussi de son habitat, etc. Est-ce qu’on aura un clivage entre ce qui relève du corps et qui sera très peu modifiable et puis le reste ? Je n’en sais rien.26 » C’était une des interrogations du philosophe que l’on retrouvait également dans l’exposition.

Ainsi dans Les Immatériaux, certains sites particuliers ne fonctionnaient que grâce à la présence du visiteur et à son interaction avec le dispositif. C’était notamment le cas dans le site « musicien malgré lui » qui accueillait le dispositif sonore Son = espace du compositeur Rolf Gehlhaar, où la déambulation et les mouvements des visiteurs créaient de la musique par le déclenchement de détecteurs ultrasoniques reliés à un ordinateur et un synthétiseur numérique27 (Fig. 4). « La nature de la musique créée dépend entièrement de la nature des gestes du visiteur : l’espace est ainsi transformé en un instrument de musique immatériel28 », expliquait le catalogue. Il fallait donc pour que l’œuvre de Gehlhaar fonctionne que le visiteur fasse usage de son corps. Un autre type d’interaction avait lieu dans le site « jeu d’échecs » situé dans le parcours « matrice », où, par son passage sur un échiquier à échelle humaine, le visiteur éclairait les cases occupées d’une partie d’échecs en train de se jouer virtuellement sur ordinateur (Fig. 5). Ici, le visiteur ne jouait pas contre la machine, mais son passage sur l’échiquier révélait la position des pièces invisibles pour lui. Son déplacement se superposait à celles des pièces et dévoilait, c’était l’enjeu du site, la règle du jeu, c’est-à-dire sa matrice. Un autre site, « toutes les copies », conçu par Liliane Terrier et ses étudiants de l’université Paris 8 comme un atelier de copy art, permettait aux visiteurs de réaliser des photocopies de divers objets présents dans le site. Grâce à la présence d’un animateur qui actionnait le photocopieur, les visiteurs pouvaient créer une copie de tous les objets à leur disposition. Par cette technologie, les objets commençaient leur dématérialisation, rendus à l’état d’image sur papier. Les photocopies étaient ensuite exposées comme le résultat de cette expérience.

Dans le parcours « matière », plusieurs sites proposaient des « expériences simulées » aux visiteurs, démontrant la capacité des nouvelles technologies à copier presque parfaitement le réel. Le site « arôme simulé » proposait de sentir et reconnaître différents arômes de fruits par les moyens d’une installation qui comprenait un ensemble de tuyaux rigides, hottes aspirantes et propulseurs d’air afin de créer des circuits d’air parfumé29 (Fig. 6). En toile de fond, était diffusé le film Gastronomica (1985) réalisé par le groupe d’artistes Illegal Command30 montrant le tableau d’une coupe de fruits passer de la deuxième à la troisième dimension grâce à sa reconstitution en images de synthèse31. Dans ce site, il s’agissait d’exposer des simulacres du monde des odeurs. La chimie avait désormais les moyens de concurrencer les odeurs naturelles en fabriquant « des arômes plus vrais au nez que nature32 ». Les visiteurs avaient pour mission de différencier les arômes naturels de leurs imitations. Du côté de l’art, l’ordinateur pouvait dorénavant remplacer la peinture dans la création d’une nature morte d’un style nouveau. À côté, le site « visites simulées » proposait un voyage dans le voisinage de l’université Paris 8 à Saint-Denis, grâce à l’installation Le Bus conçue par Jean-Louis Boissier et ses étudiants en arts plastiques33. À travers les fenêtres d’une maquette de bus, les visiteurs voyaient le décor défiler, au préalable filmé puis enregistré sur vidéodisque. Tout comme dans un véritable bus, le public pouvait demander l’arrêt en appuyant sur le bouton « arrêt demandé ». Le travelling laissait alors la place à un ensemble de reportages photographiques réalisés à différents endroits du parcours. Avec cette installation, le visiteur était pris « entre le plaisir de la contemplation du défilement et du renouvellement du paysage et le désir de l’interrompre dans un geste exploratoire, voyeuriste.34 » Pour Jean-Louis Boissier, l’installation peut « être vue comme une proposition emblématique du dispositif intellectuel et technologique des « Immatériaux » : on accède au réel par la médiation d’un programme, son matériau inclut le langage, le temps réel de l’accès interactif est relatif à une mise en mémoire.35 » En effet, dans l’exposition comme dans le monde postmoderne décrit par Lyotard, notre rapport au réel n’était plus direct mais médié par diverses machines. L’arrivée des nouvelles technologies avait causé une mutation dans la relation que nous avions avec le réel. « Nous n’intervenons presque plus jamais en direct sur les réalités à transformer. Le travail professionnel ou domestique exige de plus en plus de matériels. Le contact manuel, visuel, olfactif avec le matériau se perd36 », expliquait le dossier de presse de l’exposition. Cette recherche d’une reproduction du réel toujours plus fidèle se trouvait également illustrée par le site « profondeur simulée » exposant le prototype de ciné-holographie37 mis au point par les cinéastes Claudine Eizykman et Guy Fihman qui grâce à la reproduction filmique de l’espace en trois dimensions faisaient rivaliser fiction et réalité. L’exposition de ce prototype rendait visible aux visiteurs la matérialité de la machine qui était nécessaire pour que puisse avoir lieu cette reproduction du réel dématérialisé.

La visite de l’exposition se terminait par la section nommée « labyrinthe du langage » vers laquelle convergeaient les cinq parcours (Fig. 7). Ainsi selon la construction de l’exposition, le public atteignait l’immatérialité totale dans cette partie dévolue au langage, pourtant c’était également celle concentrant le plus d’ordinateurs et de minitels. Si les expériences se dématérialisaient grâce à l’informatique et à la télématique, la présence des différents équipements rappelait une fois encore qu’ils conditionnaient l’existence de ce nouveau monde numérique. En effet, toute cette dernière partie, décrite comme « une Babel de machines électroniques à parler, à lire, à jouer, à raconter, à compter38 » par le critique René Viau, avait la particularité de présenter une dizaine de projets informatiques et télématiques que le visiteur pouvait consulter, mais également avec lesquels il pouvait interagir. Parmi les programmes conçus spécialement pour le minitel, deux romans télématiques offraient deux types de lectures différentes. La fiction policière Jus d’oronge, conçue par Francis Debyser, proposait au lecteur devenu enquêteur de résoudre une énigme grâce aux différentes possibilités de lectures offertes39 et aux nombreux indices disséminés dans les 476 pages-écrans. De son côté, L’objet perdu, roman construit en arborescence autour du mythe d’Osiris par Camille Philibert et Jacques-Élie Chabert, proposait une lecture qui se faisait en deux temps. Le lecteur suivait d’abord un des nombreux parcours possibles du récit. Après sa lecture, le visiteur se trouvait informé que l’histoire venait d’être partiellement détruite et était invité à la reconstituer sur la base des « restes » de sa consultation.

Chaque lecture donnait ainsi lieu à un récit unique et transformait le lecteur en auteur, comme l’expliqua Camille Philibert : « Ce roman avait la particularité, quand on y avait cheminé par des choix interactifs et qu’on arrivait à la fin, que les passages lus se retrouvaient fragmentés. Le lecteur pouvait y insérer ses propres parties, d’une histoire qu’il inventait, celle-ci étant renvoyée dans une base de données accessible aux autres lecteurs. Chaque lecteur devenait auteur, en reconstituant son trajet et en le complétant.40 »

Expérimenter la postmodernité lyotardienne

Dans l’exposition, un dispositif plus que tous les autres, traduisait pour Lyotard ce que signifiait vivre dans le nouveau monde postmoderne. Il s’agissait du casque sans fil remis aux visiteurs à l’entrée de l’exposition et qu’ils devaient coiffer pour parcourir les soixante-et-un sites des Immatériaux. À l’intérieur des casques, étaient diffusés pendant toute la visite des extraits de textes de philosophes et d’écrivains41 ayant une résonance avec le thème des sites visités, mais également des sons provenant de morceaux musicaux enregistrés à l’IRCAM ou émanant directement des sites eux-mêmes. L’interactivité du dispositif résultait de la technologie même du système des casques audio. En effet, l’espace de l’exposition – découpé en trente-et-une zones – était couvert par une trentaine d’émetteurs diffusant chacun par infrarouge un programme court d’un ou plusieurs textes récités par des interprètes. Ces textes enregistrés étaient ensuite diffusés dans le casque du visiteur selon la zone qu’il traversait. « Le visiteur se promène avec un casque […] et les émissions changent selon les zones. Ce sont des séquences de deux à trois minutes, mises en boucles, et qui sont envoyées en infrarouges sur des miroirs qui permettent d’obtenir une très bonne définition au sol42 », expliqua Lyotard. Mais à cause de cette diffusion par ondes infrarouges, le visiteur pouvait interrompre brusquement la lecture du texte en cours en se déplaçant dans l’exposition et donc en sortant de la zone d’émission. Si ces effets de brouillage et d’interruption de la bande sonore étaient intrinsèquement liés à la technologie du système de diffusion, ils avaient été également pensés et même anticipés par Lyotard et son équipe. Pour le philosophe, ces pertes du signal entre deux zones et ces ruptures dans l’écoute étaient la transposition au musée de l’expérience que l’on pouvait vivre en voiture lorsqu’en roulant, la fréquence de la radio se brouille en sortant de la zone d’émission : « Quand on se rend de San Diego à Santa Barbara en voiture, soit plusieurs centaines de kilomètres, on traverse une zone de « conurbation ». Ce n’est ni la ville, ni la campagne, ni le désert. […] Il faut régler plusieurs fois le récepteur radio de la voiture parce qu’on change plusieurs fois de zones d’émission de radio. C’est plutôt une nébuleuse, où les matériaux (édifices, voirie) sont des états métastables d’une énergie. Les rues, les boulevards sont sans façade. Les informations circulent par rayonnements et interfaces invisibles.43 »

Cette idée avait été inspirée au philosophe à la fois par le texte « Une ville surexposée » de Paul Virilio44 et par celui de l’architecte italien Giairo Daghini intitulé « Babel-Métropole »45, tous deux parus en décembre 1983 dans la revue Change International. Dans son article, Virilio démontre comment les mutations de la « ville » depuis les années 1960 ont modifié considérablement la vision et la conception que nous en avions, avec notamment la disparition des anciennes oppositions « ville/campagne », ou « centre/périphérie »46. Daghini, quant à lui, analyse le processus d’urbanisation depuis la révolution industrielle et le phénomène de « conurbation » apparu depuis les années 1970. L’expérience que vivaient les visiteurs dans l’exposition était en quelque sorte l’illustration de ce qu’ils vivaient désormais dans ce nouveau monde postmoderne où l’on se déplaçait de plus en plus vite et de plus en plus facilement47. De la même façon, les messages se multipliaient et arrivaient à leurs destinataires de plus en plus vite, jusqu’à se parasiter les uns les autres.

Avec ses multiples parcours, sa scénographie, ses différents dispositifs interactifs et la diversité des thématiques abordées, Les Immatériaux n’était pas à envisager comme une simple exposition48 mais elle avait été pensée par ses commissaires comme une œuvre d’art à part entière49.

Elle avait été conçue non pas comme une exposition artistique ou documentaire ou encyclopédique ou à spectacles, mais comme une exposition à la fois artistique, documentaire, encyclopédique et à spectacles. Dans ce sens, elle créait son propre objet en opérant un effet de brouillage et en remettant « en cause la présentation traditionnelle des expositions, héritières des salons du XVIIIe siècle et des galeries.50 » Elle était également à voir comme une véritable expérience à vivre pour le visiteur qui était pris en compte comme une donnée de l’exposition. En effet, par le biais d’un logiciel statistique sur ordinateur, le site « variables cachées » permettait de cerner le profil du public par sa propre participation. Sur un ordinateur, les visiteurs pouvaient « entrer eux-mêmes en mémoire leur âge, leur sexe, leur catégorie socioprofessionnelle, leur lieu d’habitation en échange de quoi les histogrammes construits avec l’ensemble des données disponibles étaient immédiatement produits sous leurs yeux.51 » Sous couvert d’interactivité, le programme enregistrait néanmoins les informations des visiteurs pour réaliser une étude sur les publics de l’exposition et révélait ses « variables cachées ».

Dans le condensé du monde postmoderne qu’était Les Immatériaux et après avoir observé dans les différents sites les mutations en cours aussi bien dans les arts, la littérature, les technosciences ou la vie quotidienne, les visiteurs faisaient l’expérience avec le dernier site du temps différé grâce à l’installation vidéo du même nom réalisée par Catherine Ikam. Sur le moniteur d’un premier couloir, le visiteur observait l’espace où il se trouvait mais sans se voir. Dans un autre couloir, le visiteur se voyait à l’écran mais tel qu’il se trouvait un instant plus tôt dans le couloir précédent. Il faisait ainsi l’expérience d’un temps qui n’était plus unique et linéaire mais au contraire multiple et simultané. Ce temps était celui de la postmodernité lyotardienne dans laquelle différentes temporalités existaient simultanément. « En chaque moment coexiste le présent, le futur, le passé. L’instant présent est insaisissable. Nous ne pouvons être qu’en retard ou en avance sur lui. Il passe52 », expliquait le Petit Journal. Dans le couloir de sortie, le public repassait enfin devant le bas-relief égyptien déjà rencontré à l’entrée de l’exposition, mais cette fois projeté en image tremblée sur un écran mobile. Sa dématérialisation avait eu lieu. De la pierre sculptée, ne restait que son image fragmentée. Si en sortant de l’exposition et en rendant son casque, le visiteur retrouvait le monde réel, il pouvait néanmoins poursuivre certaines des expériences vécues à l’intérieur. Cela était le cas pour certains projets télématiques, aussi bien consultables dans l’exposition mais également sur n’importe quel minitel. Ainsi, de retour chez lui le visiteur pouvait continuer sa lecture du roman L’objet perdu mais également consulter la revue d’art télématique Art-Accès53 dont le premier numéro avait été dévoilé dans Les Immatériaux et qui était composé de nombreuses créations d’artistes, musiciens et écrivains réalisées spécifiquement pour le minitel54. De même, l’expérience d’écriture collective et interactive Épreuves d’écriture55 réalisée en amont de l’exposition par vingt-six auteurs56 et dont une partie des textes étaient présentés sur minitels dans l’espace de l’exposition, était également accessible hors de celle-ci grâce au réseau télétel.

Si Les Immatériaux présentait aux visiteurs les transformations qu’opéraient les nouvelles technologies dans le monde postmoderne décrit par Lyotard, l’exposition posait davantage de questions qu’elle n’apportait de solutions. En effet, celle-ci n’avait pas été conçue comme une exposition pédagogique mais au contraire comme une exposition à questions. Car comme l’expliqua Lyotard, il n’y avait pas toujours de réponses aux questions formulées dans l’exposition57. Pour Thierry Chaput, celle-ci devait provoquer chez le public une sensation de déstabilisation : « Si l’exposition est réussie, elle devrait susciter un certain vertige chez le visiteur, en même temps qu’une certaine jubilation. Celle qui naît du sentiment que la puissance n’est plus un objectif. L’individu postmoderne est quelqu’un que l’on a invité à jouer à un jeu, sans qu’il en connaisse les règles. Il ne sait ni ce qu’il a à gagner ni ce qu’il a à perdre, mais il faut qu’il navigue là-dedans. « L’homme sans qualité » : c’est à lui de trouver seul les règles de navigation.58 » Selon le point de vue de Chaput, l’exposition peut en effet être considérée comme une réussite, car nombreux étaient les visiteurs déstabilisés et désorientés par le dispositif de l’exposition et qui auraient aimé au contraire plus de didactisme et de pédagogie pour comprendre le projet que celle-ci proposait59.