De l’autre côté du miroir. La conquête de la pensée par les techno-imaginaires

Qui n’a jamais rêvé de savoir à quoi ressembleront les formes artistiques qui n’existent pas encore ? En 1973, la revue new-yorkaise ARTnews publie une discussion entre deux chercheurs en prospective sur le thème « The Future and the Functions of Art » [voir annexe]1. La prospective est une discipline encore jeune qui ambitionne, en cette période de guerre froide, d’éclairer les choix du présent en fonction d’un avenir jugé désirable2. Elle est alors à la mode tant auprès du grand public que dans les milieux universitaires et technocratiques. Rien d’étonnant, donc, à voir ces chercheurs dialoguer dans une revue d’art, d’autant moins en cette période de libre circulation des sciences humaines dans les sphères de la théorie de l’art.

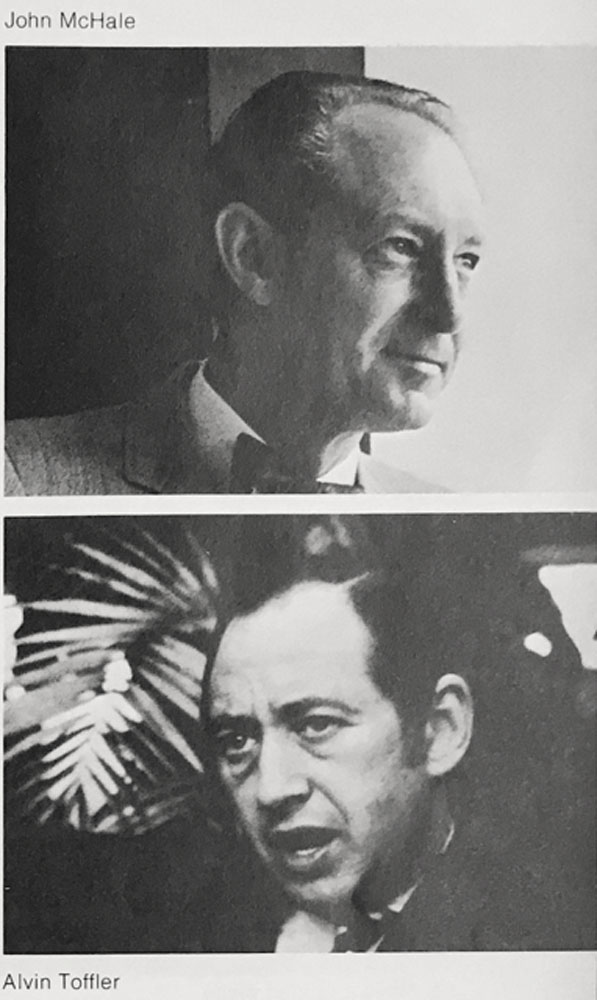

Les intervenants de cette discussion vivent tous les deux aux États-Unis (fig. 1). Nés dans les années 1920, ils ont tous les deux connu, à l’âge adulte, les bouleversements sociaux intervenus à la suite de la Seconde Guerre mondiale, notamment liés à l’infusion des découvertes technoscientifiques issues de la recherche militaire dans le quotidien. Chacun à leur manière, ils s’y sont intéressés, d’abord en tant que sociologues. Puis, sans s’arrêter aux implications effectives de ces changements dans le champ social, ils ont tous les deux projeté leurs recherches dans l’avenir, arrivant ainsi à la prospective. John McHale (1922-1978), né à Glasgow, a mené une activité d’artiste et de théoricien dans le Londres des années 1950 où il a participé à l’invention du pop art, un mouvement déjà construit sur l’observation de l’impact culturel des changements technoscientifiques sur la vie populaire contemporaine3. Il a ensuite bifurqué vers les États-Unis et la sociologie en rédigeant une thèse sur les différentes conceptions de l’avenir dans la pensée sociale depuis le XIXe siècle, avant d’ouvrir son propre centre de recherche en prospective4. Il exerce toujours une activité artistique et c’est avec cette double casquette qu’il est invité par ARTnews pour discuter de l’avenir de l’art et de ses fonctions.

Son interlocuteur, Alvin Toffler (1928-2016), est à l’époque un nom familier pour les lecteurs et lectrices d’ARTnews : il vient de publier avec sa compagne, Adelaide Farrell, un best-seller international, Future Shock [Le Choc du Futur] (1970)5, qui décrit la désorientation des individus et des sociétés face à l’emballement du rythme des changements (fig. 2). Son travail est issu d’une sociologie bien moins académique et n’est édifié sur aucune méthode scientifique. Quoique critiqué pour cela, Future Shock n’en reste pas moins un fabuleux objet de culture populaire, dont le succès agit comme le révélateur d’une sensibilité collective. L’identité visuelle du livre, qui trône aujourd’hui encore dans de nombreuses bibliothèques constituées dans les années 1970, est caractérisée par sa police de caractères futuriste et ses couleurs pop6.

La publication de cet ouvrage constitue un tel phénomène qu’il donne rapidement lieu à un documentaire réalisé par Alex Grasshoff et narré par Orson Welles (fig. 3). La scène d’ouverture donne le ton : deux jeunes personnes approchent, leur visage est couvert d’un masque électronique qui semble avoir l’emprise sur leur conscience. En pénétrant dans leur tête, on découvre un monde technologique dans lequel défilent différentes traductions de l’ouvrage Future Shock, diffusé à travers le monde, comme une métaphore de la condition globale de l’être humain dans l’avenir.

La discussion publiée dans ARTnews est une occasion précieuse de voir opérer l’approche prospective dans le domaine de l’art. L’exercice ne consiste pas en un simple catalogage de nouveaux médias fantasmés. Sous bien des aspects proches des méthodes et des aspirations de la science-fiction, la prospective ne s’intéresse pas tant au progrès linéaire des inventions technologiques qu’à l’impact potentiel de ces inventions fictionnelles sur l’individu et les sociétés humaines7. Si John McHale et Alvin Toffler se prêtent au jeu de l’imagination de nouvelles technologies artistiques, c’est donc avant tout sous l’angle de la reconfiguration des expériences esthétiques qui les accompagne8.

Par leur ambition de montrer la voie vers des possibilités d’avenir désirables, les discours qui émanent de la recherche prospective sont d’une grande richesse sur le plan de l’histoire culturelle. Le présent article explore ce pan de l’imaginaire de l’époque qui soutient alors une course en avant dans l’expérience artistique. Il met par ailleurs en relief les affiliations de cette conception avec les mouvements contre-culturels des années 1960 aux États-Unis. À quels besoins idéologiques viennent répondre les discours de la période sur le dépassement de l’expérience esthétique par les médias ?

Cyberception9 : l’expérience esthétique comme pathologie informationnelle

Le constat des deux chercheurs est d’abord celui d’une reconfiguration perceptive vers un art qui n’est plus qu’expérience :

- Alvin Toffler : On est en train d’assister au passage de la collection de « choses » à la collection d’« expériences ». On se dirige vers ce que j’appelle l’art « expérientiel ». Si tel est le cas, cela implique d’autres changements majeurs. Si l’on s’apprête à acheter des expériences, on peut le faire à travers la technologie. L’holographie, par exemple, ou la vidéo interactive.

- John McHale : L’holographie n’est qu’un moyen parmi d’autres, et je pense qu’il est encore « mécanique », en un sens. Qu’en serait-il de puiser plus directement à travers…

- Alvin Toffler : La stimulation électronique (sic) du cerveau ?

- John McHale : Oui. Combinée à bien d’autres moyens.10

En définissant l’holographie comme un système de distribution de l’expérience « encore “mécanique” » (je souligne), McHale fait de cette technique, mise au point en 1948, l’archétype d’une compréhension somme toute assez convenue des nouveaux médias11. Un pas plus loin, avec la stimulation électrique du cerveau (système nerveux central) s’opère un glissement vers une conception cybernétique : ce sont les seuls effets de l’information, transmise au cerveau par le biais d’impulsions électriques, qui constituent l’expérience esthétique12. Le processus de perception, considéré comme un système d’information, ne fait plus nécessairement intervenir les sens humains13.

La stimulation électrique du cerveau est un procédé issu de la recherche médicale, largement développé depuis (fig. 4)14. La possibilité de produire une telle expérience esthétique est alors spéculative15. Mais son orientation apparaît néanmoins en phase avec les derniers développements scientifiques en la matière16. Dans Future Shock, Toffler évoquait par exemple une récente expérience d’isolation de l’information menée sur le cerveau d’un singe par Robert J. White, chef du département de neurochirurgie du Metropolitan General Hospital de Cleveland – resté fameux pour avoir, par la suite, réalisé des transplantations de têtes de singes sur les corps d’autres singes (fig. 5). Dans l’expérience en question, le cerveau isolé est maintenu en vie après la mort de l’organisme par la liaison des carotides à un autre singe (l’irrigation sanguine est toujours opérationnelle). L’un des membres de l’équipe rapporte :

L’activité du cerveau est nettement meilleure que lorsqu’il avait un corps… Cela ne fait aucun doute. J’ai même l’impression que sans ses sens il réussit à penser plus vite. Quel type de pensée, je n’en sais rien. Je présume qu’il s’agit au premier chef d’une mémoire, d’un dépôt d’informations emmagasinées quand il avait un corps : il ne peut pas se développer davantage, faute d’être nourri par l’expérience. Pourtant, ça aussi c’est une nouvelle expérience17.

Ce récit est symptomatique de l’imaginaire cybernétique de l’époque qui envisage, in fine, l’externalisation de la conscience par le biais de l’électronique. L’expérience écarte les processus naturels de perception par stimuli sensoriels pour se concentrer directement sur l’information traitée par le cerveau. Si l’on connaît mal la nature de la pensée ainsi produite, on retient de ce témoignage qu’elle est considérée comme plus performante (penser « plus vite »). Dans ARTnews, McHale et Toffler envisagent un avenir de l’art élaboré à partir de nouvelles technologies de perception qui seraient, de la même manière, plus adaptées à l’environnement humain tel qu’ils le conçoivent alors, c’est-à-dire permettant une absorption rapide et efficace d’une information considérée comme pure.

Pour donner à imaginer ce nouveau processus de perception – et puisqu’il ne s’agit pas encore de mener ce type d’expérience neurophysiologique sur des humains, du moins pas dans une visée artistique – McHale propose de partir d’une simple expérience de privation sensorielle, qui peut aboutir à des effets comparables. La privation sensorielle permet en quelque sorte de repartir de zéro dans le processus de perception, et donc, par la suite, d’isoler l’information « pure » reçue par chacun des sens sollicités ou par tout autre moyen de transmission de l’information. McHale se passe de tout commentaire technique sur la mise en œuvre de ce dispositif pour se concentrer sur ses mécanismes, ses pathologies :

On a étudié la pathologie de la privation sensorielle avant d’en arriver à sa physiologie. Imaginez un mouvement artistique qui se déploie à partir du développement de la psychologie de la privation sensorielle, et qui commence alors à travailler sur l’enrichissement de la stimulation sensorielle dans des ensembles « expérientiels » – ce que vous appelez des « morceaux » d’information. Et tout ça à travers des moyens traditionnels – l’imprimé, le son, les images, ce genre de choses. On n’en parle pas encore beaucoup en termes d’odeurs ou d’expériences tactiles – un registre duquel l’on commence à peine à s’approcher18.

Ici, les stimuli sensoriels sont réintroduits comme procédés de perception, et ce dans l’étendue de leur diversité19. Plus impromptu encore : l’expérience peut tout à fait se réaliser à travers des médiums artistiques « traditionnels ». En réalité, dans cette conception de l’avenir de l’art, le médium n’a aucune importance, toute l’attention étant concentrée sur le processus de réception de l’information. En partant des effets de la privation sensorielle, McHale envisage le corps humain comme une machine que l’on peut nettoyer, réinitialiser sur le plan sensoriel, puis venir alimenter par paquets expérientiels : une vision totalement cybernétique, qui imprègne alors de nombreux domaines de la recherche aux États-Unis. Dès les années 1950, le neuropsychologue John C. Lilly, chercheur au National Institute of Mental Health, avait mis au point un caisson d’isolation pour mener des expérimentations scientifiques de privation sensorielle20. Lilly estime, et ce sont ses termes, que cette absence de tout stimulus extérieur pourrait permettre à l’esprit humain de s’approcher de celui d’un ordinateur, et donc d’attendre un degré supérieur de conscience21. Il envisage la conscience, qui est son principal objet d’études, à partir de ses différents états modifiés et mène également des expérimentations avec des drogues psychédéliques, qui aboutissent à des effets (des pathologies) comparables à la privation sensorielle : des hallucinations. Par la suite, Lilly se rapproche des milieux contre-culturels qui expérimentent eux aussi ces différentes propositions dans cette même vision d’un humain-ordinateur, dans une démarche d’extension de la conscience22. L’historien des médias Fred Turner, qui a étudié ces circulations culturelles de la cybernétique, qualifie les drogues hallucinogènes de « technologies de proximité23 » : des nouveaux médias sous forme de vecteurs physico-chimiques.

McHale et Toffler suivent un cheminement assez similaire dans leur exercice de projection dans l’avenir de l’art. Après cette proposition de privation sensorielle vient l’évocation d’un « artiste-chimiste » qui assemblerait des capsules de drogues selon les effets esthétiques recherchés. Cela pourrait être « un repas, des couleurs, des lumières, des sons, du sexe – chacune d’entre elles agencée avec précision selon un programme chimique prédéterminé24. »

Amplification de la conscience et nouveaux médias imaginaires

Peu importe, donc, que le médium soit « traditionnel », neuro-électrique ou physico-chimique. Le critère de nouveauté n’est pas premier – dans cette projection, le véhicule, le système de distribution de l’expérience est variable et interchangeable. Précisément, l’avenir de l’art est caractérisé par cette diversité de choix de médium. L’idée, tout droit venue des théories du pop art anglais, est, comme l’explique McHale en connaisseur, de « se frayer un chemin au-delà de la notion victorienne selon laquelle l’art possède un certain type d’unité […] nous nous sommes battus pour s’extirper de ce carcan et qu’il soit admis que [l’art] est aussi divers que n’importe quel autre domaine ou n’importe quelle autre gamme de l’activité humaine25. » À l’avenir, le critère serait que l’art permette l’élargissement de la mobilité physique ou psychique, c’est-à-dire un dépassement de la condition humaine naturelle.

Cette verve prospective est ancrée dans une conception de la technologie (le médium) comme moyen d’amplification (plutôt qu’extension) du système sensoriel humain26. Les artistes pop anglais prônaient déjà, dans les années 1950, des expériences perceptives élargies et intermédia en reflet de la condition de la société de l’information et à destination des masses27. La filiation est directe, par l’intermédiaire de McHale, avec les théories et environnements de l’Expanded Cinema, qui voient le jour aux États-Unis au tournant des années 197028. La scène artistique regorge alors d’environnements intermédia dont la rencontre avec les idéaux de la contre-culture aboutit, depuis quelques années, au mythe de l’extériorisation de la conscience par conditionnement environnemental29. L’activation du média LSD dans de tels environnements est censée redoubler ces effets de conscience.

Les « acid tests », festivals intermédia expérimentaux organisés au mitan des années 1960 par le groupe hippie des Merry Pranksters, répondent à ce concept30. Clair Brush, journaliste pour Los Angeles Free Press, un magazine underground qui servira de plateforme de diffusion aux théories de l’Expanded Cinema, se rend à l’un de ces « acid tests » dans le cadre d’un reportage31. Elle rapporte par la suite un phénomène de sur-stimulation de son système nerveux à travers ces différents médias. Cette surcharge sensorielle est est l’opposé des expérimentations de privation sensorielle et aboutit aux mêmes effets hallucinatoires. Son témoignage, somme toute assez banal, nous interpelle lorsqu’elle évoque son expérience vécue d’un nouveau média imaginaire : « les gens dansaient… Quelqu’un est venu vers moi, j’ai fermé les yeux, et il a projeté des images, avec une machine, sur l’intérieur de mes paupières (j’y crois, vraiment… J’ai demandé, ils avaient une machine comme ça)…32 » Clair Brush met donc en mots l’expérience cybernétique d’un nouveau médium fantasmé. Dans son récit, les images visualisées ne sont pas le fruit d’une information hallucinatoire (c’est-à-dire produite de l’intérieur d’elle-même) mais proviennent d’une machine, donc par l’intervention d’un médium. Elle décrit ce que McHale et Toffler auraient pu envisager pour l’avenir de l’art, eux qui sont ouverts à des dispositifs et à une gamme d’expériences de perception « que nous n’avons pas encore commencé à explorer33 ». À un détail près : là où Clair Brush dépeint un phénomène d’ouverture des portes de la perception34 et de lâcher-prise, McHale et Toffler évoquent au contraire des expériences artistiques maîtrisées, voire prédéterminées. Dans leur configuration, l’artiste-programmeur garde le contrôle sur l’alimentation informationnelle ou sur la régulation du flux d’information.

C’est ici que se disjoignent leurs imaginaires. Tous estiment baigner, plus largement, dans une époque de sur-stimulation sensorielle. Mais là où certains milieux cherchent à pousser artificiellement cette sur-stimulation jusqu’à un basculement fantasmé dans une conscience renouvelée, Toffler, en particulier, y voit au contraire un danger, voire une forme de dégénérescence. Cette saturation est en fait précisément ce qui constitue à ses yeux le « choc du futur ». De larges spéculations psychologisantes le font aboutir à ce scénario : les différents changements, notamment technologiques, auxquels les individus sont continuellement soumis bombardent leur système nerveux de telle manière qu’ils empêchent toute prise de décision rationnelle et contrôlée. La surcharge psychique qui en découle affecte leur aptitude à agir de manière raisonnable et altère les processus de prise de décision. Toffler, décidément alarmiste, parle encore dans son best-seller d’une « maladie sociale au pouvoir dévastateur35 » causée par cette perte de maîtrise, considérant ce choc comme l’un des facteurs aggravants de la criminalité aux États-Unis. « Le choc du futur est la réponse à la sur-stimulation. Il survient lorsque l’individu est forcé d’agir au-delà des limites de son “intervalle d’adaptation”36. »

L’art et l’alternative

Les deux prospectivistes se rejoignent autour du rôle potentiel de l’art dans la structuration d’une société alternative idéale37. Rappelons que dans la conversation d’ARTnews, l’expérience esthétique se charge d’emblée d’une visée fonctionnaliste (« The Future and the Functions of Art »). Toffler l’énonce en ces termes : la tâche de l’artiste, devenu ingénieur social, est désormais :

de définir des sentiers alternatifs vers l’avenir, d’autres voies pour faire face aux pressions immédiates exercées sur la civilisation ou sur l’individu. En effet, [l’artiste dit] au décideur, que ce soit dans les affaires, dans la politique ou dans la sphère privée : […] “Ton éventail de réponses potentielles au changement est bien plus large que tu ne l’imagines.”38

C’est la vision sociale et la rhétorique universelle des idéaux cybernétiques. En cela, Toffler retrouve à nouveau, dans une circulation paradoxale, les idéaux de la contre-culture avec laquelle il partage, in fine, l’horizon imaginaire du technohumanisme.

Ce discours stéréotypé du potentiel impact d’expériences esthétiques inédites sur la sphère sociale suscite de nombreuses interrogations critiques. Lors de la parution de cette conversation dans ARTnews, les écueils des expériences contre-culturelles, fondées sur ces mêmes ressorts, ont déjà éclaté au grand jour39. Pourtant, un pan de la prospective semble prendre le relais d’un techno-libertarianisme fondé sur la promesse d’invention d’un nouveau mode de vie social à partir d’expériences individuelles. Cependant, cette fois, ces expériences sont maîtrisées : le laisser-aller sauvage de l’information dans le corps humain est une limite qui ne doit pas être dépassée. La délivrance de l’information par « ensembles “expérientiels” » apparaît, dans un environnement saturé de stimuli, comme un moyen de reprendre la main sur son flux et ses modalités d’assimilation. Mais la question de qui détient ce contrôle n’est pas évoquée. En l’occurrence, c’est l’artiste qui conçoit ou active les médias et gère la nature comme l’intensité des stimuli. Il interfère ainsi dans le processus naturel d’intégration sensorielle, c’est-à-dire sur la régulation de l’expérience de l’environnement par le cerveau en fonction de la pertinence de tel ou tel stimuli40. En intervenant sur cette modulation sensorielle, l’artiste outrepasse donc la production d’un environnement artistique et conditionne directement la réponse du spectateur à l’expérience esthétique. Les artistes deviennent tout simplement des « modélistes de l’expérience recrutés parmi les membres les plus inventifs de la société41 ».

Ces idées, émises au début des années 1970, ne peuvent qu’interpeller quant au degré envisagé de pénétration dans la pensée individuelle et dans l’organisation des sociétés. D’autant que, comme nous l’avons vu, l’art est alors voué à se fondre totalement dans l’environnement informationnel et à englober toutes les activités humaines, dans une conception environnementale toute mcluhanesque42.

Optimisme techno-libertarien et manipulation mentale

Dès leur apparition, il est pourtant évident que ces nouvelles expériences cybernétiques flirtent avec la manipulation mentale dès lors qu’intervient un agent extérieur43. Ken Kesey, le leader des Merry Pranksters et organisateur principal des « acid tests », a découvert le LSD à l’occasion de recherches menées par la CIA en partenariat avec des universités états-uniennes dans le but de développer, en pleine guerre froide, une arme de guerre chimique pour rendre l’ennemi inopérationnel. Son roman Vol au-dessus d’un nid de coucou, par lequel il s’est fait connaître, a d’abord été traduit en français sous le titre La machine à brouillard, plus évocateur de cette conception cybernétique du contrôle des individus qu’il dénonce dans les hôpitaux psychiatriques44. Dans le cadre du projet MK-Ultra, la CIA a également mené des expériences de privation sensorielle pour étudier des processus de torture psychique et de lavage de cerveau45. Ces différentes méthodes étaient notamment utilisées pour des tentatives de « remise à zéro » de la mémoire psychique des individus, qui évoquent le reboot sensoriel proposé par McHale dans ARTnews46. C’est l’envers de ces penchants libertariens : le dérèglement des procédés de réception de l’information ouvre la voie à une orientation prédéfinie de l’expérience, voire de la conscience, et à une intervention sur les procédés de mémoire. Cette course en avant de la biotechnologie est mise en image sans ambiguïté dans le documentaire Future Shock (fig. 6).

McHale et Toffler ne semblent pas voir d’inconvénient à des démarches artistiques à venir qui s’apparenteraient donc à une forme de hacking du système biologique humain47. L’intégration de leurs effets au sein de processus organiques de traitement de l’information apparaît comme le chemin déjà tout tracé48. L’art, qui consiste alors en un travail sur les processus de communication dans un environnement plus ou moins simulé, est sur la voie de la virtualisation49. À travers une gamme de valeurs technophiles, ils envisagent l’avenir des expériences esthétiques sous l’angle d’une co-évolution de la technologie, de l’humain et de l’art50.

L’échappée

On peut interpréter cette conception optimiste du devenir et des fonctions de l’expérience esthétique comme un moyen de s’armer face aux bouleversements existentiels de l’époque aux États-Unis, notamment les transhumanisme et posthumanisme, leitmotive du triumvirat industrialo-militaro-universitaire51. La cybernétique a remis en question la vision de l’humain par la circulation et la rétroaction incessante de l’information entre l’environnement et le corps, ainsi que par la conceptualisation d’une expérience humaine délivrée par d’autres voies que la voie organique (le cerveau traitant une information non-sensorielle)52. Il en va de même pour les trips sous LSD qui favorisent un détachement du corps physique. L’intensification de l’expérience esthétique par des procédés artificiels apparaît comme une réponse à l’injonction à outrepasser les normes perceptives telles qu’elles sont alors fixées. Les expériences psychédéliques ou les propositions de ARTnews pour l’avenir de l’art sonnent, malgré leurs écarts de tons, comme des échappatoires constructives, pour l’avenir, à la contrainte présentée comme inévitable du bouleversement de la condition humaine53. C’est le versant positif du récit technologique et de ses potentialités dans l’environnement global. McHale, qui meurt à la fin des années 1970, ne verra pas ces promesses ensuite portées par les industries de l’information lors du développement du numérique. Toffler, lui, deviendra l’un des fers de lance de la pensée techno-libertarienne54.

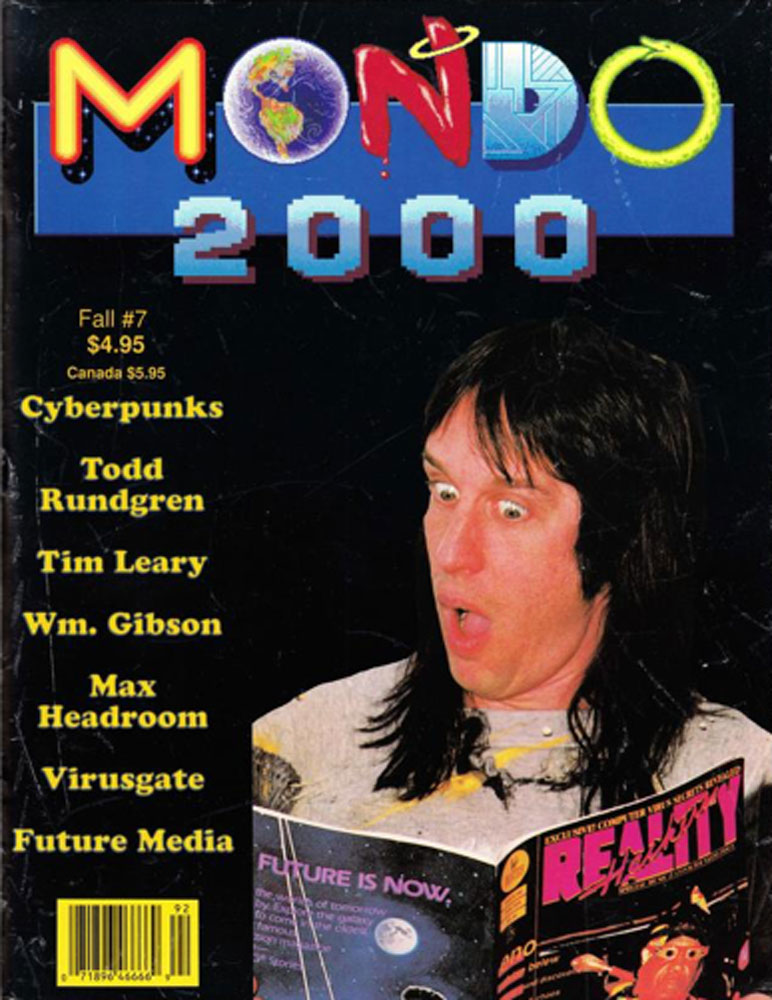

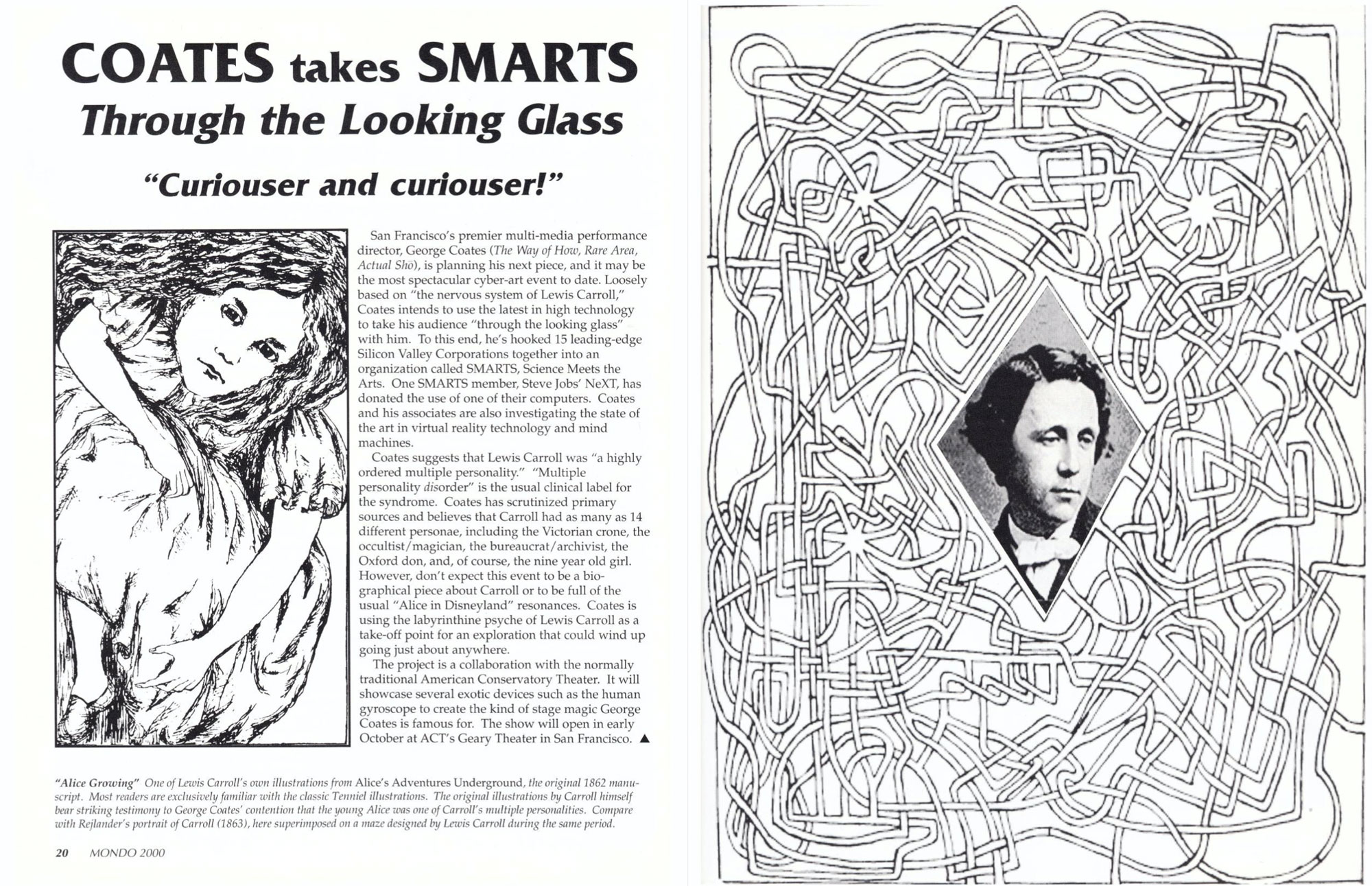

Dans les années 1970, l’immense succès du Future Shock d’Alvin Toffler agit comme un indicateur du techno-imaginaire d’une époque dans une forme de culture populaire globalisée. Sa construction narrative répond manifestement à un très puissant horizon d’attente, celui d’une reprise de contrôle urgente de chaque individu sur les expériences et les innovations technoscientifiques, et donc sur le modelage de son propre avenir. Pour endiguer l’inquiétude de l’incertain, sa rhétorique prospective laisse par ailleurs entrevoir un nouveau paradigme sociotechnique, plus clément pour l’espèce humaine ou post-humaine. Il pourra se réaliser d’une part par une entreprise de planification technologique, et d’autre part par le biais de l’adaptation de cette espèce à son environnement cybernétique. La réalisation de ce paradigme brillerait alors au loin à travers les potentialités de médias adéquats – c’est-à-dire venant répondre à cet horizon d’attente – opérant dans un champ artistique élargi. C’est l’étape suivant le voyage (le trip sous LSD)55. Comme le pointe McHale, « Alice a non seulement voyagé au Pays des Merveilles, mais elle est aussi passée de l’autre côté du miroir !56 » Ces idéaux trouveront leurs prolongements dans la cyberculture devenant progressivement culture dominante au cours des décennies suivantes57. En 1989, l’un des numéros de la revue cyberpunk Mondo 2000, qui s’ouvre avec une section « Future Media », rend compte dans ses pages « Art & Kultur » d’un dispositif intermédia fondé sur le système nerveux de Lewis Carroll, qui invite à son tour à faire passer son esprit tout entier « de l’autre côté du miroir » (fig. 7 et 8).

Que faut-il comprendre par cette expression ? Au-delà de la simple désorientation sensorielle, l’expérience métaphysique d’Alice est celle d’une modification de sa perception de l’espace-temps, de son identité, de sa mémoire et de sa conscience. En termes neurologiques, cette altération de la perception ou de l’expérience a donné son nom au « syndrome d’Alice au pays des merveilles », considéré comme un trouble dissociatif dont l’un des symptômes porte le nom de déréalisation58. McHale et Toffler envisagent donc de provoquer à dessein, par l’intervention directe sur le système nerveux, ce qui était alors – et est toujours – classifié comme troubles neurologiques afin d’en faire l’avenir de l’expérience esthétique. L’art deviendrait un jeu artificiel avec les mécanismes internes de la psyché, dont l’éventuelle prise de possession par l’artiste n’apparaît pas comme un écueil flagrant. L’expérience esthétique semble en tout cas promise à une grande intensité.