À la poursuite de l’influence, mythologie des mass media

Sur la couverture de l’album Z comme Zorglub (1961), un des sommets de la bande dessinée franco-belge, Franquin représente le méchant en arrière-plan, manipulant un appareil doté d’une antenne, dont les ondes électromagnétiques sont dirigées vers le trio des héros qui s’avancent au premier plan, inconscients du danger qui les guette : le groom Spirou, sur ses gardes, le comte de Champignac, résolu, et le journaliste Fantasio, hilare1 (Fig. 1). Se découpant en blanc sur fond rouge, le Z du titre, clin d’œil au film M le Maudit de Fritz Lang, occupe la moitié supérieure de la page, suggérant l’emprise du personnage.

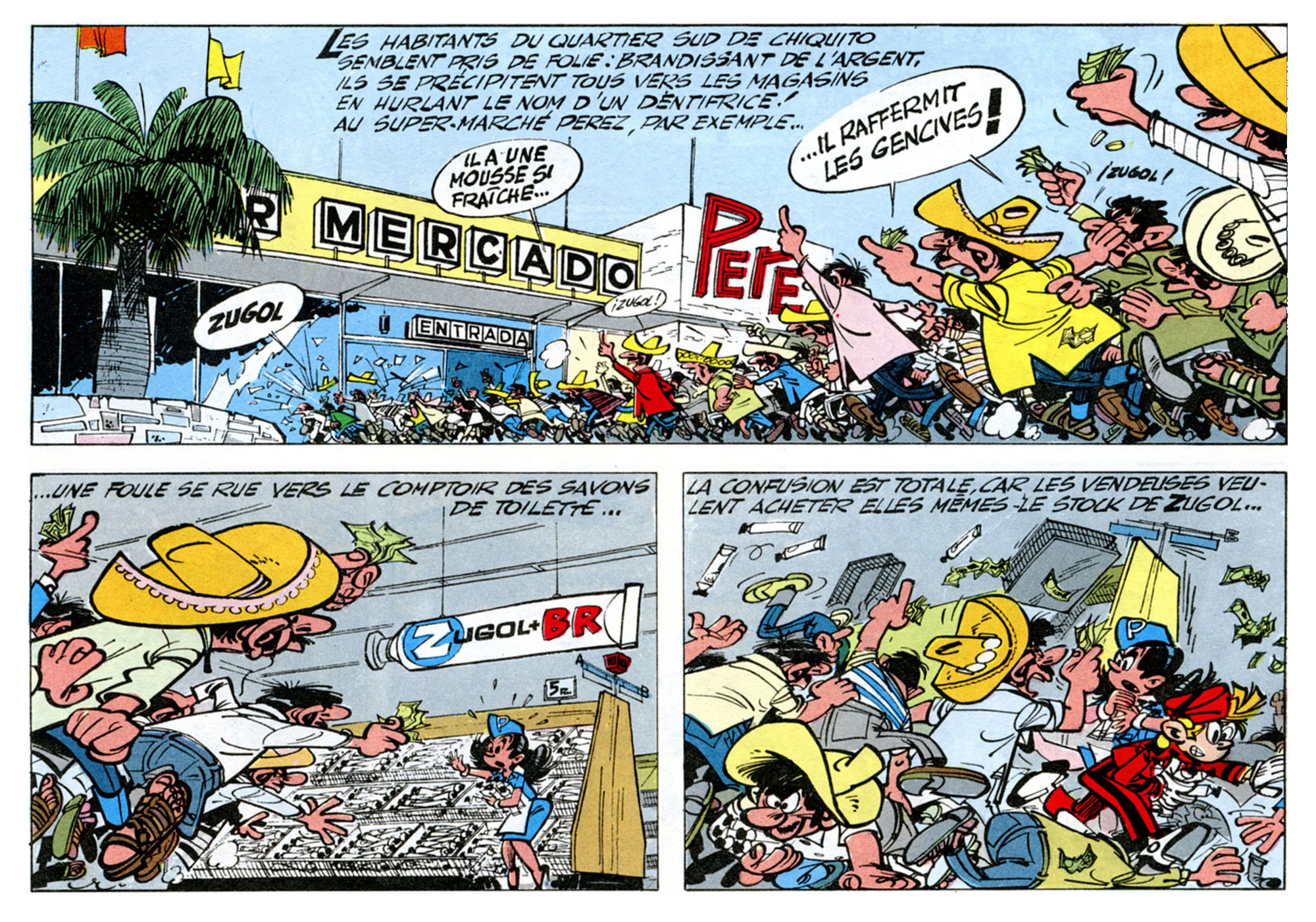

Le traitement burlesque tempère une trame terrifiante. Un savant fou – inventeur d’une onde qui annihile toute volonté, la « zorglonde » –, règne sur une armée d’hommes de main décérébrés, dotés de technologies futuristes. Dans une démonstration de ses pouvoirs, les habitants d’un village, métamorphosés en foule haineuse par l’entremise de leur poste de radio, envahissent le domaine du comte de Champignac et démolissent ses installations scientifiques. Dans l’épisode suivant, L’Ombre du Z (1962), c’est une foule urbaine qui se rue irrésistiblement dans les magasins pour y acquérir du savon et du dentifrice2 (Fig. 2).

« D’accord, ma zorglonde influence le public, admet Zorglub dans L’Ombre du Z. Mais n’est-ce pas là le but de toute publicité ? En somme, je fais de la publicité poussée à la perfection ! » Contemporain des débats qui accueillent la nouvelle culture de masse en Europe, comme l’essai L’Esprit du temps (1962) du sociologue Edgar Morin, cet album témoigne de leur impact auprès du grand public. Caricaturés sous la forme d’une onde invincible, les mass media se voient réduits à leur fonction élémentaire de moteur de l’acte d’achat, tandis que les individus sont décrits comme des pantins dociles manipulés par des puissances cachées.

L’hypnose, creuset de l’influence

Dans sa fresque de l’histoire de la communication, La Galaxie Gutenberg (1962), le théoricien Marshall McLuhan inscrit la question des médias dans une vision particulière : celle d’une série d’innovations qui dictent le tempo des bouleversements culturels3. Cette nouvelle philosophie de l’histoire qui place l’humanité sous l’empire du progrès technique rencontre un accueil enthousiaste. Tous les récits postérieurs de l’épopée médiatique reprendront rituellement cette clé interprétative, qui fait de la technique le déterminant majeur d’un évolutionnisme expliqué par ses principaux dispositifs : le cinéma, la radio, la télévision, l’ordinateur, etc. Plus récemment, l’arrivée d’internet a prolongé et semblé confirmer ce schéma.

Pourtant, cette compréhension relève pour une large part d’une reconstruction tardive. Ni la presse, ni la photographie, le cinéma ou la radio ne sont à leurs débuts envisagés comme des « mass media », au sens de moteurs de transformations profondes et cohérentes que leur donne McLuhan. En 1963, cette vision sommaire de processus culturels complexes suscite l’irritation de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans un article fameux occasionné par la parution de L’Esprit du temps4, mais qui vise plus largement l’emphase moderniste affichée par les « massmédiologues »5.

Derrière le ressort explicatif de la technique, Bourdieu et Passeron aperçoivent un autre agent : c’est moins le média qu’une certaine idée de la « masse » qui semble fonder la vision « massmédiatique ». « Par l’efficace terroriste de leur nom, les moyens de communication de masse condamnent sans appel les individus massifiés à la réception massive, passive, docile et crédule », écrivent les deux sociologues, qui accusent les prophètes des médias de « réveiller le modèle archétypal du conditionnement par l’image publicitaire ».

De fait, l’expression « mass media » et ses variantes, comme « communication de masse », se diffusent aux États-Unis après la deuxième Guerre mondiale à partir du laboratoire de recherche appliquée à la communication fondé par le sociologue Paul Lazarsfeld à l’université Columbia de New York. À partir de l’observation du comportement des votants pendant les élections ou de celui des auditeurs de programmes de radio, les travaux de Lazarsfeld et son groupe tentent d’analyser les réactions des publics exposés à l’influence des médias6.

Pour reconstituer la généalogie dans laquelle s’inscrivent ces recherches, il faut remonter au célèbre opuscule du polygraphe Gustave Le Bon, Psychologie des foules, publié en 1895, qui marque d’une empreinte profonde le premier tiers du xxe siècle<7. Cet ouvrage doit son succès à l’explication du caractère grégaire de l’action des foules par la perte du discernement au profit d’une affectivité pathologique qui contraindrait les membres d’un groupe à se conformer aux mouvements du collectif. Cette thèse s’inspire de la vision de l’historien Hippolyte Taine qui décrit les foules révolutionnaires comme étant aveuglées par la passion, dans l’échauffement de l’insurrection. Mais Le Bon renouvelle la condamnation réactionnaire des masses en appliquant aux phénomènes sociaux la grille d’analyse de la psychologie et de la psychiatrie moderne8. Le ressort crucial de Psychologie des foules est de comparer l’abolition de la volonté individuelle avec le phénomène de l’hypnose.

Le Dr Jean-Martin Charcot a réhabilité l’hypnose comme sujet d’étude scientifique. Dans ses célèbres leçons du mardi où se pressent savants et célébrités, le neurologue fait reproduire leurs symptômes aux patientes hystériques (Fig. 3). En 1884, le Dr Hippolyte Bernheim s’écarte des expériences de la Salpêtrière et définit la suggestion comme « l’influence provoquée par une idée ». L’exploration des états modifiés de la conscience passionne le monde intellectuel de la fin du xixe siècle. Du roman à la politique, le principe d’une domination invisible, confirmée par la science moderne, séduit dans de nombreux domaines de la culture9.

Le Bon est celui qui aura su capter avec le plus d’habileté le fantasme d’une époque qui se défie des masses. Sans le moindre fondement expérimental, l’idée d’expliquer l’influençabilité de la foule par le modèle de l’hypnose permet à la fois de lui attribuer l’état de soumission caractéristique de la suggestion, et de postuler sa conduite par un « meneur », esprit fort qui impose irrésistiblement ses vues.

Le pouvoir des ondes

Gustave Le Bon lègue une équation qui définit la masse comme influençable, à partir de la relation de suggestion. Au début du xxe siècle, ce schéma trouve deux terrains d’expérimentation, celui de la propagande politique et celui de la publicité commerciale, autour d’un instrument qui se substitue à l’hypnose : le cinéma, nouvel art des foules.

Ce déplacement d’une emprise psychique vers l’idée d’un pouvoir du dispositif se manifeste d’abord dans la critique avancée du cinéma. Dans la réflexion qui accueille le spectacle cinématographique, plusieurs paramètres invitent à lui appliquer la grille de lecture de Le Bon. L’unité du public dans sa manière de réagir au film le désigne comme une foule suggestible, tandis que l’obscurité de la projection abstrait la réalité environnante et favorise une situation d’emprise. Dans une approche marquée par le psychologisme, le critique Léon Moussinac prend acte en 1925 de la capacité d’influence du cinéma sur le psychisme des spectateurs et compare la réception filmique à l’hypnose10.

Cette même année, on retrouve du côté de la jeune Union soviétique l’application pratique de cette vision : le commissaire du peuple à l’éducation Anatoli Lounatcharski, qui prête au cinéma la capacité de diffuser les idées et de toucher les sentiments, confie au cinéaste Sergueï Eisenstein la tâche de réaliser un film commémoratif pour célébrer l’anniversaire de la révolution manquée de 1905. Ce sera Le Cuirassé Potemkine, l’une des premières œuvres officielles de propagande du cinéma11.

L’autre domaine qui tire parti de la théorie de la foule suggestible est celui de la publicité, dont l’essor outre-Atlantique s’appuie sur le développement d’une nouvelle branche de la recherche, spécialisée dans la communication et le marketing. Un des premiers ouvrages marquants de ce champ est le bref essai du publicitaire Edward Bernays, publié en 1928 : Propaganda. Comment manipuler l’opinion en démocratie, qui affirme qu’« il est désormais possible de modeler l’opinion des masses12 ».

S’il cite ostensiblement Le Bon, Bernays s’abstient pourtant de mobiliser la référence à l’hypnose. Pour redéfinir les moyens d’action du « gouvernement invisible » des masses, le modèle de la suggestion est passé de mode. Le publicitaire préfère souligner les pouvoirs de deux instruments de communication exemplairement modernes : le cinéma et la radio.

Dans La Galaxie Gutenberg, qui se donne pour tâche de décrire « la genèse de l’homme typographique », Marshall McLuhan annonce le passage à la « galaxie Marconi », du nom de l’un des principaux pionniers de la radio13. L’apport de cette technologie, devenue un outil de diffusion de programmes grand public dans les années 1920, est un facteur essentiel dans l’émergence de la notion des médias de masse.

L’exemplarité de l’outil radiophonique dans la culture de l’influence tient d’abord à sa technique. Si la technologie de la projection qui préside au dispositif cinématographique reste parfaitement lisible pour des non-spécialistes, celle de la diffusion hertzienne se déplace vers un univers immatériel plus difficile à appréhender. Le support invisible des ondes qui traverse les cloisons et s’étend à grande distance nourrit un imaginaire occulte constitutif de l’idée même de média. À ce registre s’ajoute l’usage qu’en font les dirigeants politiques des années 1920-1930, et où s’illustrent tout particulièrement les régimes fascistes. Alors que le cinéma est l’outil d’une production culturelle marquée par une temporalité distribuée et localisée, la radio apparaît comme un instrument ubiquitaire, capable de produire des effets d’immédiateté par le lien du direct, qui réunit l’orateur et son public dans un saisissant partage du présent.

Même si la recherche historique récente en tempère l’usage propagandiste en Allemagne14, la commercialisation aidée par l’État d’un récepteur à bas prix à destination du grand public favorise l’écoute des discours radiodiffusés d’Adolf Hitler. Les déclarations de Joseph Goebbels affirmant qu’il n’aurait pas été possible pour les nazis « de s’emparer du pouvoir sans la radio et l’avion15 » marquent l’époque et les esprits (Fig. 4). La corrélation naissante entre masses, technologies de communication et influence se teinte d’un reflet tragique.

Un autre épisode célèbre achève de faire glisser le modèle de l’irrationalité des foules dans l’excès et la caricature. Le 30 octobre 1938, le jeune réalisateur Orson Welles propose une version radiophonique de La Guerre des mondes de H.G. Wells, diffusée sur WABC, qui copie le style des bulletins d’information pour donner plus de réalisme à l’adaptation. À un moment où les programmes américains bruissent des nouvelles alarmantes de l’aggravation des tensions en Europe, l’annonce d’une attaque en plein New Jersey affole de nombreux auditeurs, poussant certains d’entre eux à fuir un envahisseur imaginaire. Dans les jours qui suivent, la presse donne une vision catastrophiste de ce qui est décrit comme une « hystérie de masse ».

La recherche historique récente montre que ce récit d’une panique généralisée relève d’un emballement médiatique. Selon l’analyse des lettres adressées à la station de radio, les angoisses du public concernent plus les pouvoirs des nouveaux médias que l’invasion martienne16. Pourtant, cet emballement va influer pour de longues années sur la perception de la communication de masse, à travers une étude de psychologie sociale dirigée par Hadley Cantril, spécialiste de la radio qui donne corps à la lecture stéréotypée de l’hystérie collective, de la peur d’un public ignorant et du danger des médias de masse17.

L’illusion subliminale

Au début du chapitre consacré au cinéma de son ouvrage maître, Gramophone, Film, Typewriter, le théoricien des médias Friedrich Kittler situe « la manipulation des nerfs optiques » à la source de la technique cinématographique. Pour preuve, il mentionne l’expérience de l’insertion d’une image fugitive d’une publicité pour Coca-Cola au sein d’un film. « Les 40 millièmes de seconde où elle clignote, n’atteignant que les yeux et non la conscience, les spectateurs se mettent alors à avoir soif de façon tout aussi inexplicable qu’irrépressible. Le montage a court-circuité le moment de la prise de conscience18. »

La mise en scène d’une forme d’influence qui reposerait sur une identification directe sans passer par le filtre de la conscience, par l’intermédiaire d’images dites subliminales, est sans doute l’un des canulars les plus réussis de l’histoire de la publicité. Kittler cite l’anecdote sans fournir la moindre indication de référence. Mais le chercheur en marketing qui colporte cette histoire en 1958, James Vicary, a inventé de toutes pièces le scénario selon lequel il aurait superposé, à l’aide d’un dispositif spécial, sur l’image d’un film projeté dans un cinéma du New Jersey, les messages « Buvez du Coca-Cola » et « Une petite faim ? Mangez du pop-corn » à un 3000e de seconde toutes les 5 secondes. Après six semaines d’expérience, il aurait constaté, prétend-il, 57,7 % d’augmentation des ventes de Coca-Cola et 18,1 % de ventes de pop-corn19.

Malgré de nombreuses tentatives de vérification, la recherche n’a jamais réussi à établir que les images ou les messages imperceptibles avaient le moindre effet sur un comportement d’achat20. Mais la fortune de l’idée de l’influence subliminale est telle qu’elle conduit plusieurs pays à voter des lois qui en interdisent l’usage. Cette expérience fantôme doit être resituée dans le contexte de la publication en 1957 de l’ouvrage à succès du journaliste Vance Packard La Persuasion clandestine (The Hidden Persuaders), qui surfe sur les expériences contemporaines en marketing pour exploiter les peurs d’un public exposé à l’influence publicitaire21.

Lointain héritier du modèle hypnotique, le mythe de l’image subliminale attribue une nouvelle fois à un dispositif technologique invisible la capacité d’agir sur un sujet d’autant plus passif que l’opération s’est déroulée à son insu. Alors que les recherches sociologiques pilotées par Paul Lazarsfeld s’éloignent des schémas simplistes du conditionnement réflexe pour privilégier l’analyse des interactions sociales, le fantasme de l’influence occulte alimente la culture populaire et le journalisme à sensation. À l’instar de la Zorglonde du savant fou de Franquin, c’est dans la fiction que l’on retrouve l’effroi de la manipulation des affects.

En 1973, un épisode de la série policière Columbo, intitulé « Subconscient » (« Double exposure »), illustre la pérennité du motif. Pour se débarrasser de Vic Norris (Robert Middleton), le Dr Bart Keppel (Robert Culp), chercheur en marketing, insère des images de boissons dans une projection de film, qui poussent la victime à sortir de la salle pour s’abreuver à un point d’eau, où l’attend son agresseur. Par la suite, le détective Columbo le piègera à son tour en retournant le procédé contre le meurtrier22 (Fig. 5). Le recours à la psychologie des profondeurs est devenu un sujet parodique dans une série télévisée grand public.

Il faut comprendre en deux temps la genèse qui fait dépendre l’idée des médias de masse de la notion d’influence. Dans un premier temps, c’est l’explication du comportement grégaire des foules comme résultant d’une altération psychique, rapportée au modèle de la suggestion hypnotique, qui fonde l’hypothèse de la déshumanisation des masses et de leur nécessaire influençabilité. Dans un second temps, l’application de la thèse de la mentalité collective dans les domaines de la propagande et de la publicité, au moment de l’émergence de nouveaux outils de communication, conduit à négliger la voie psychopathologique au profit d’une approche instrumentale, qui érige le cinéma et la radio en vecteurs d’un empire dont la toute-puissance semble découler de leur modernité technique. On peut vérifier avec l’album de Franquin Z comme Zorglub que le remplacement du moyen (ici, la Zorglonde) ne modifie pas le schéma fondamental de l’exercice d’un pouvoir occulte sur une masse soumise23.

Cette vision largement fantasmatique, basée sur la négation de la motivation des individus, se heurte dès les années 1960 aux résultats de la recherche spécialisée qui, loin de confirmer les rêves de domination des foules, souligne au contraire le rôle intégrateur des mass media au sein d’une culture, ou encore leur fonction de mise à l’agenda de questions partagées (Setting the Agenda)24. Dans l’intervalle, délaissé par les professionnels de la communication, le récit de l’influence occulte devient un thème récupéré par la culture de masse, tandis que l’instrumentation communicationnelle, recyclée en œuvre d’art, prend place dans les galeries des musées des médias.