L’image débridée. L’expérimentation audiovisuelle et la télévision en France (1961-1992)

Façonné par l’industrie et les mass media, notre environnement audiovisuel direct est tapissé d’images dont la principale vocation est de susciter notre adhésion en tant que consommateurs. À la marge de ce paysage standardisé, où le réalisme photographique et la vraisemblance illusionniste font loi, des artistes travaillent toutefois en défiant les conventions visuelles imposées par les médias de masse. Cinéastes ou vidéastes expérimentaux, ces artistes considèrent le cinéma comme un art plastique. Leur posture en appelle à l’héritage des avant-gardes, invoquant ces peintres qui, dès les années 1910-1920, se sont emparés du médium argentique pour animer leurs travaux graphiques ou picturaux. Dans cette mouvance, les films peints de Stan Brakhage ont d’ailleurs prouvé qu’il est possible de réaliser un film sans utiliser de caméra, ce que la norme du photoréalisme en vigueur à la télévision ou dans le cinéma mainstream a tendance à nous faire oublier. Nam June Paik l’a aussi parfaitement démontré dans le champ de l’image électronique à travers l’une de ses sculptures vidéo les plus emblématiques intitulée Magnet TV (1965) : il suffit d’approcher un aimant d’un tube cathodique pour détourner le signal et générer des apparitions graphiques sur l’écran d’un téléviseur. Comme le souligne en effet Grégoire Quenault dans « Histoires et mythes de l’art vidéo : retour sur une genèse » :

L’art de l’image mouvementée, argentique ou électronique, n’est […] pas réductible à l’usage d’une caméra. Notre faiblesse devant l’illusion de réalité nous conduit à considérer, par réflexe, le modèle optique traditionnel d’organisation visuelle hérité de la renaissance comme le seul possible à l’appréhension de la réalité. […] La “vidéo” d’ailleurs, est une machinerie qui génère du signal et une imagerie abstraite avant tout branchement de caméra1.

Forts de ce constat, les artistes n’attendent pas la commercialisation de la caméra Portapak pour exploiter les ressources de la vidéo. Dès les années 1950-1960, certains profitent d’accéder à des équipements sophistiqués pour explorer le potentiel plastique du médium électronique et mener à bien leurs propres recherches visuelles. En témoignent les « oscillons2 » abstraits générés par l’Américain Ben F. Laposky, les expériences sur les radars effectuées par le peintre allemand Karl Otto Götz3, ou les Variations Luminodynamiques4 (1961) de l’artiste cybernétique Nicolas Schöffer, un light show musical commandé par la télévision française fondé sur la combinaison des effets lumineux produits par un appareil fabriqué par Schöffer – le « luminoscope » – et des traitements imprimés aux prises de vues par le technicien Jean Kerchbron avec les moyens de la régie télé. Pour les artistes qui s’intéressent au médium électronique, encore faut-il trouver le moyen d’accéder aux machines qui permettent de retraiter l’image cathodique.

Les pionniers de l’ORTF

En France, la création vidéo est d’abord liée aux studios de télévision, seuls locaux à disposer d’un équipement de pointe pour retraiter l’image. Si l’on connaît bien la trajectoire du réalisateur Jean-Christophe Averty qui, très tôt, a su exploiter les possibilités de l’incrustation5 pour confectionner des émissions de variétés et des dramatiques aux allures d’enluminures électroniques, on connaît moins les investigations menées plus secrètement dans le giron du Service de la Recherche de l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). Créé en 1959 par le compositeur Pierre Schaeffer, le Service de la Recherche ouvrait ses portes à des protagonistes aux profils divers – musiciens, techniciens, plasticiens, etc. – qui travaillaient chacun sous l’égide de plusieurs groupes – le Groupe de Recherches Musicales (GRM), le Groupe de Recherche Technologique (GRT) ou le Groupe de Recherche Image (GRI), spécifiquement dédié à l’expérimentation audiovisuelle à partir des machines mises au point par les ingénieurs du GRT. Dans ce cadre, dès 1967, le peintre et cinéaste Peter Foldès a réalisé ses premiers essais vidéographiques, des œuvres synesthésiques vouées à explorer les interactions entre la danse et les effets électroniques6.

À la même époque, le potentiel métamorphique de l’image électronique attire également le peintre Martial Raysse qui, invité au sein du Service de la Recherche, a pu approcher le Truqueur Universel de l’ORTF pour composer les séquences hallucinatoires de son film Camenbert Martial extra-doux7 (1969). Machine modulaire mise au point par l’ingénieur Francis Coupigny en 1968, ce Truqueur permettait, entre autres, de coloriser des prises de vues découpées en valeurs de gris, en faisant correspondre une couleur à chaque valeur. Grâce à l’appareil, Raysse a transformé la mascarade tournée avec ses complices en une farce psychédélique fardée de couleurs saturées qui, répandues sur les prises de vues, écrasent les figures humaines au point de conférer au film les allures d’une peinture mouvante. Deux ans auparavant, Raysse avait déjà profité des équipements du Service pour concevoir une satire pop intitulée Portrait électromachinchose8 (1967). Bien que l’artiste n’ait pas encore eu la possibilité de coloriser ses images, le potentiel de l’électronique l’intriguait déjà tandis qu’il exploitait des effets tels que la solarisation9 ou la surimpression10 afin de générer des jeux de lumières et de textures, tout en ouvrant des espaces virtuels à l’intérieur du cadre. Cette possibilité de capter le visible et de le réarranger en direct a durablement fasciné Raysse qui percevait dans la pratique de la vidéo un prolongement de ses recherches picturales :

J’avais déjà fait en peinture un travail qui tendait à transformer l’image. […] J’ai appliqué à la vidéo ce que je savais en peinture sur la décomposition d’une image : en outre, ce qu’on ne peut pas faire en peinture : créer une situation et la suivre à travers les caméras, la transformer instantanément, j’y suis parvenu grâce à la vidéo11.

La ductilité du médium, cette possibilité d’intervenir en direct sur l’image, a captivé nombre de vidéastes comme Robert Cahen, entré au Service de la Recherche en 1969 pour étudier la musique concrète. Sa première bande, L’Invitation au voyage12 (1973), exploite aussi les possibilités du Truqueur Universel en observant plus particulièrement l’impact de la colorisation sur la perception du mouvement. À l’aide de la machine, le vidéaste a colorisé des séquences d’images enregistrées sur pellicule. Souhaitant travailler sur le ralenti, Cahen s’est équipé d’une caméra grande vitesse (200 photogrammes par seconde) pour capter les images d’un train qui rentre dans une gare. Entre les photogrammes du tournage, le vidéaste a glissé des photos de lieux ou de personnes auxquels il tient. La couleur qui s’épanche sur ces clichés argentiques réanime ces images fanées et résolument figées13. La manipulation du signal électronique permet en effet de transformer l’image en direct, ce qui est impossible en argentique. Ainsi, dans L’Invitation au voyage, seules composantes mobiles de la bande, la couleur et la lumière agitent, escamotent, creusent et métamorphosent les contours de ce train dont l’arrivée en gare disperse les nuages de pigment électronique. Sandra Lischi décrit justement cette œuvre comme « une toile de peintre éternellement fraîche14 », une idée chère au vidéaste qui complète : « Je fais de la peinture vidéo, comprenant que c’est une façon extraordinaire de donner de la vie à une image fixe15 ».

L’image cathodique : un horizon plastique

Tout au long de sa carrière, Cahen parachèvera son intuition d’une « peinture vidéo » dans des bandes expérimentales lyriques parfois marquées par la rencontre avec de nouveaux équipements. En 1979, le vidéaste découvre par exemple le Spectron, un synthétiseur capable de générer des stries de largeurs variables, donnant l’impression d’observer l’image à travers des persiennes. Dans L’Entr’aperçu16 (1980), les couleurs synthétiques coulissent le long de ces stries, reconfigurant l’image tour à tour déconstruite et reconstruite par le ballet des manèges et le glissement des bateaux sur la Seine. Captives de ces tableaux voilés, voire atomisés, des silhouettes fugitives dérobées à diverses scènes de films refusent de se laisser épier (fig. 1). Pour réaliser cette bande, Cahen a mélangé ses propres prises de vues avec d’autres extraits détournés à la source du « Nodal » de l’INA – un lieu qui recevait les images de télécinéma17 émanant de tous les studios. En intervenant sur ces séquences, le vidéaste explore ainsi les moyens d’épaissir la représentation du visible en dépassant l’écueil de l’illusionnisme photoréaliste. Dans Juste le temps18 (1983), le vidéaste se sert cette fois d’un oscilloscope pour détricoter l’apparence du monde sensible telle qu’une caméra pourrait l’enregistrer. À mesure que les contours de la réalité se décollent de leur propre motif, le spectateur se retrouve face à un espace-temps bouleversé, reconfiguré par la manipulation du signal. À partir de 1984, son intérêt pour la danse amènera le vidéaste à focaliser son attention sur le corps en tant que vecteur de métamorphoses picturales. Dans Parcelle de ciel19 (1987), une adaptation vidéo d’un ballet de Susan Buirge, Cahen s’inspire même de l’œuvre du peintre Francis Bacon pour travailler sur la désintégration de la figure humaine. À cette fin, il s’est servi du Merlin, un nouveau synthétiseur qui produit des larsens d’images, permettant d’étirer les motifs et de créer des effets de rémanence visuelle (fig. 2). Distendues par le Merlin, les silhouettes évanescentes des danseurs déposent leur empreinte estompée à la surface de l’écran, filant comme autant d’étoiles vouées à l’extinction.

Depuis le démantèlement de l’ORTF, Robert Cahen travaille principalement sous l’égide de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) qui, depuis 1975, assume les fonctions de recherche qui incombaient au Service de la Recherche. D’abord dissous, le GRI renaît en 1979 sous l’impulsion d’un partenariat avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), fraîchement doté d’un studio vidéo flambant neuf. Cette ouverture bénéficie non seulement à Cahen, mais à d’autres figures majeures de la vidéo française, comme Thierry Kuntzel, qui peuvent désormais exploiter le matériel professionnel de l’Institut pour mûrir leurs œuvres respectives. C’est dans ce contexte que les metteurs en scène Geneviève Hervé et Marc’O ont été invités dans les studios de l’INA, afin d’adapter en vidéo leur opéra rock baptisé Flash Rouge20 (1979). Le duo découvre à peine les possibilités de l’électronique et se concentre sur l’exaltation de la gestuelle de la chanteuse, Catherine Ringer, ainsi que sur la construction d’un décor graphique tapissé des jeux de trames multicolores obtenues au Spectron. Surfant sur la vague punk, par son aspect visuel criard, ce brûlot anarchiste est à mille lieues des prises de vues léchées de l’industrie audiovisuelle que brocarde volontiers Marc’O, émule de Guy Debord et d’Isidore Isou. Pour le réalisateur, la vidéo analogique s’impose comme un moyen de corrompre ce qu’il surnomme « l’image idéale Eastman Color », du nom du film mis au point en 1951 par la société Eastman Kodak – qui a largement imposé ses couleurs au cinéma industriel.

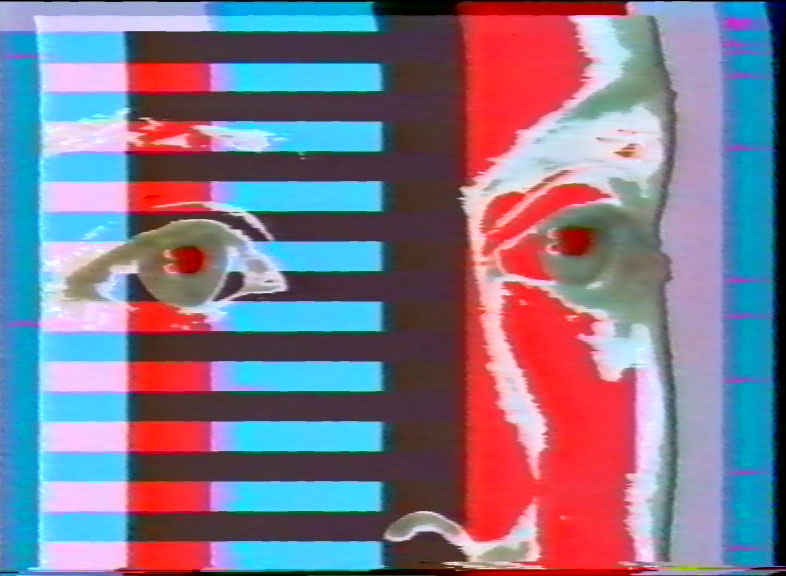

L’ambition de Marc’O, de révolutionner l’esthétique trop neutre du feuilleton télé, les pousse très vite à approfondir leurs investigations sur l’image électronique. Les progrès sont sensibles dès leur seconde bande, Notre cuisine japonaise21 (1980), où les vidéastes observent les interactions entre les trucages vidéo et le maquillage de l’acteur. Suivant les aléas du texte interprété par Daniel Berlioux, les colorisations et les variations de luminance sculptent des masques baroques sur le visage du comédien. Dessinée sur une joue embrasée de marbrures flamboyantes, une brochette de triangles mue en scarification irradiante (fig. 3). De même, la variété des fonds synthétiques atteint son paroxysme à la fin de la bande où le corps de Berlioux s’incruste dans des entrelacs de motifs électroniques (fig. 4) : bandes rouges, bleues et grises arrangées comme dans une composition de Theo Van Doesburg, damiers, tâches mauves ondulantes… On devine entre ces patterns l’influence globale de l’art optique sur le travail de Geneviève Hervé qui poursuivra ses investigations en solo dans les studios de l’INA. Certaines images de son portrait vidéo de Pascale Ogier (ElectrOgier22, 1981, fig. 5), résonnent d’ailleurs comme un hommage à Vasarely, notamment lorsque les cheveux de l’actrice apparaissent poinçonnés de pastilles, à l’instar du visage de David Bowie sur la pochette de l’album Space Oddity (1969) conçue par Vernon Dewhurst à partir d’une œuvre du peintre.

Accéder à l’antenne

Marquée par la culture rock, la mode et la danse, l’œuvre de Geneviève Hervé connaîtra un petit succès à la télévision. Après avoir présenté un extrait de Flash Rouge dans le magazine Chorus23, Antoine de Caunes diffusera deux autres bandes de Geneviève Hervé sur Antenne 2 dans le cadre de l’émission Les Enfants du rock. Dans la première moitié des années 1980, musique et vidéo font en effet bon ménage, soulevant un appel d’air sur des chaînes désormais plus promptes à tolérer les bizarreries audiovisuelles.

Car il ne suffit pas d’accéder au matériel de l’INA pour atteindre l’antenne. Le vœu de Marc’O, de tirer parti du potentiel plastique de l’image cathodique pour réveiller la dramatique, est par exemple resté lettre morte. Quant à Thierry Kuntzel, qui souhaitait contrecarrer le didactisme bavard du documentaire artistique, il n’a eu droit qu’à une seule tentative à travers la réalisation, en collaboration avec Philippe Grandrieux, de La Peinture cubiste par Jean Paulhan24 (1981). Produit par l’INA, ce documentaire sur le cubisme s’attache à retranscrire l’expérience physique du critique Jean Paulhan qui, rentré chez lui en pleine nuit, a été forcé de rejoindre son lit à tâtons dans l’obscurité. Pour une fois, Paulhan a dû accepter de ne pas se fier à ses yeux, mais à ses doigts, afin d’explorer la topographie volumétrique de son appartement et saisir enfin pleinement la démarche des cubistes. Pour donner à vivre cette errance dans un espace en ronde-bosse, tout en angles et en irrégularités, une large part des prises de vues réelles ont été retraitées par Kuntzel. Le programme a beau avoir été diffusé sur TF1, on ne le laissera plus jamais infliger des images aussi étranges aux téléspectateurs. Ainsi, les vidéastes expérimentaux se battent pour l’accès aux technologies, mais aussi pour leur visibilité. Au début des années 1980, des festivals d’art vidéo éclosent un peu partout en France, favorisant la circulation des bandes sans attendre la bénédiction des institutions muséales. Mais la télévision demeure réticente à ces productions indépendantes qui ne répondent pas aux codes des programmes-types retransmis sur les chaînes – fiction, documentaire, informations, météo, publicité, variétés, jeu télé, talk shows, etc. En outre, dans ce milieu où l’on ne jure que par l’hyperréalisme, les professionnels de l’audiovisuel abhorrent la mauvaise résolution de l’image vidéo.

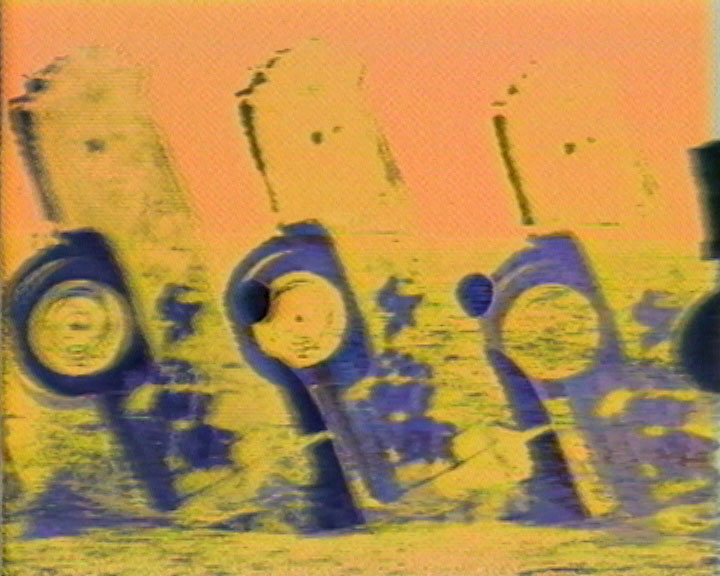

Le lancement de la chaîne américaine MTV en 1981 va provisoirement changer la donne en stimulant la cote du clip musical sur les ondes françaises. Cette vogue galvanise l’audace de quelques programmateurs éclairés qui entendent profiter du phénomène pour ouvrir le réseau de télédistribution à la création audiovisuelle. C’est notamment le cas d’Alain Burosse, Bertrand Mérino et Michel Eli qui pilotent le magazine Haute Tension (1982-84), un créneau spécifiquement dédié à l’underground punk et new wave au sein du programme Les Enfants du rock. L’équipe prend la liberté de retransmettre entre les clips des extraits de bandes réalisées par de jeunes vidéastes comme Jérôme Lefdup et Véro Goyo. Leur clip pour Bernard Szajner, The Big Scare25 (1984), a par exemple été montré dans l’émission du samedi 16 juin 1984. Les vidéastes y déclinent les possibilités du feed-back26 (fig. 6), un effet de mise en abyme qu’ils mettent au service d’une mise en scène à la fois burlesque et spectrale, dans une ambiance trouble exacerbée par les solarisations noires et blanches. Au cours du même numéro, les téléspectateurs ont aussi pu découvrir l’œuvre sensuelle de Patrick De Geetere et Catherine Maes à travers un extrait de Clouds of glory27 (1984), récit d’un road trip aux États-Unis articulé autour de huit séquences musicales composées par le musicien Martin Rev. Chacun des tableaux de cette vidéo tend à immerger le spectateur dans une atmosphère singulière soutenue par le choix des effets électroniques. Fréquentes, les surimpressions donnent lieu à de nombreux mélanges optiques, comme cette vache mystique brutalement illuminée et transcendée par un éclat de soleil, ou encore ces buildings granuleux qui, mêlés à des silhouettes de rocheuses, se dressent telles des architectures minérales. Inspiré par la peinture américaine des années 1960, le vidéaste se sert également de la postérisation28 pour produire des images proches de la sérigraphie (fig. 7). La multiplication en surimpression d’une Cadillac jaune enfoncée dans le sol est non seulement exemplaire de l’influence d’Andy Warhol sur son travail, mais renvoie en outre aux collages de Robert Rauschenberg à l’époque où le peintre utilisait la sérigraphie pour mixer ses propres photos avec des images puisées dans les journaux.

Sauvés par le lancement de Canal + ?

Une question se pose toutefois : où travaillent ces artistes qui n’ont jamais été soutenus par l’INA ? De Geetere et Maes ont réalisé Clouds of glory grâce au matériel de la Maison de la Culture de Bourges29. Quant à Lefdup et Goyo, ils profitent en général du studio vidéo de l’ENSAD, où ils étudient, lorsqu’ils ne squattent pas tout bonnement les locaux des structures qui veulent bien leur laisser la clef. Parmi ces structures, l’association Vidéo Ciné Troc s’emploie notamment à favoriser l’accès de ses équipements aux vidéastes30. Néanmoins, pour accéder à des machines plus performantes, nombreux sont ceux qui s’incrustent dans les maisons de post-production la nuit ou le week-end. C’est par exemple le cas d’Hervé Nisic qui bénéficie de l’hospitalité de la société Costa et Renouf en dehors de leurs heures d’ouverture, ou du graphiste Kiki Picasso, ancien membre du groupe Bazooka, qui se fait accueillir chez Riff. Tous deux vont d’ailleurs trouver des débouchés dans le domaine de l’habillage télé, en pleine émergence dans la première moitié des années 1980, au moment où les chaînes, lancées dans la lutte pour l’Audimat, comprennent l’intérêt de se forger une identité visuelle.

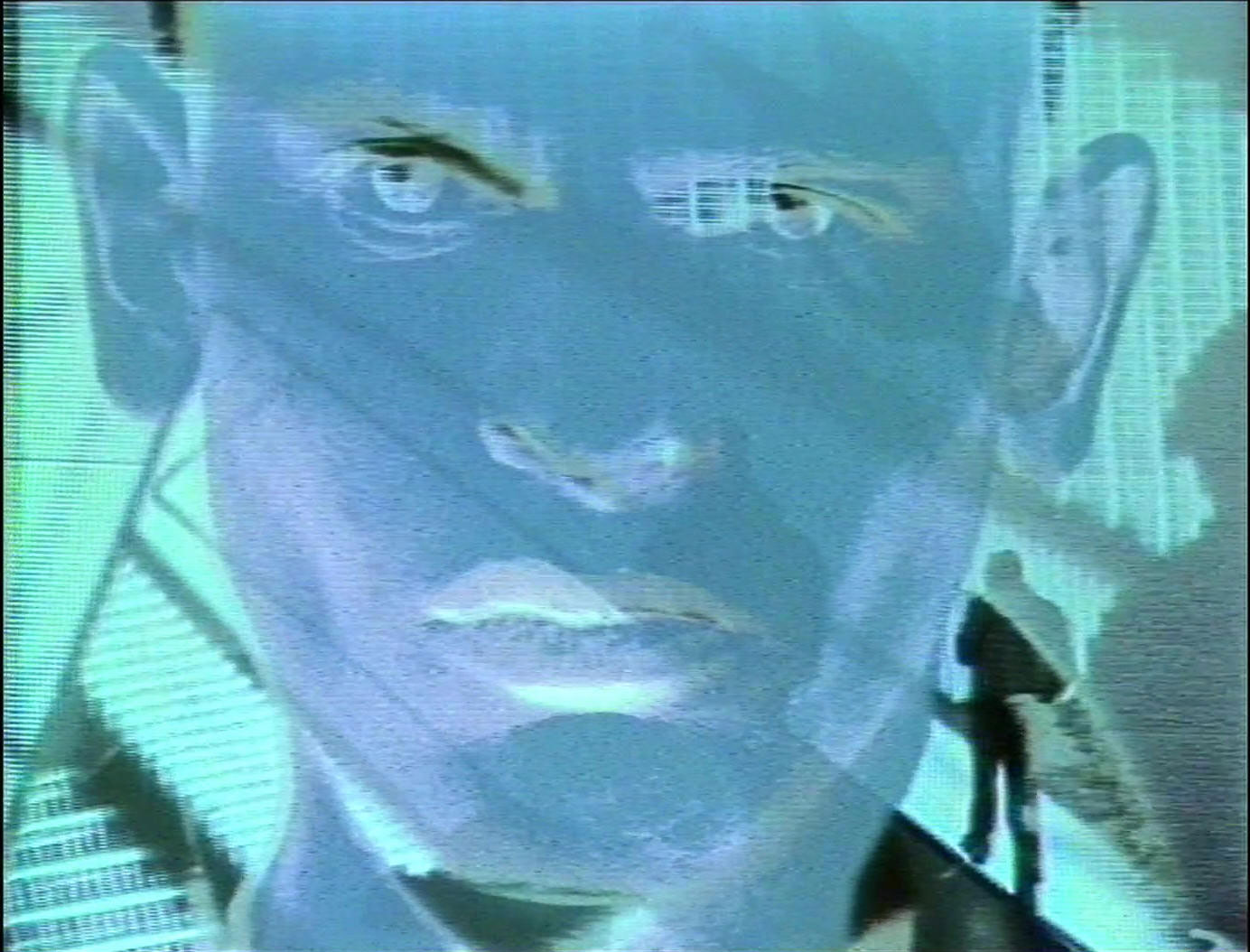

En 1982, la loi sur la communication audiovisuelle a mis fin au monopole de l’État, enflammant les rivalités entre les sociétés de programmes. Le recours à la publicité s’avère crucial pour financer la réalisation des nouvelles émissions qui alimenteront le nombre grandissant d’heures d’antenne sur les trois chaînes. L’extension du temps accordé à la publicité légitime le diktat de l’audience dont la mesure, capitale pour les annonceurs, attise la compétition entre TF1 et A2. C’est sans compter le lancement d’une quatrième chaîne dont la création est annoncée dès 1982. C’est dans ce contexte où les chaînes publiques cherchent du sang neuf que le vidéaste Hervé Nisic reçoit une commande pour le générique de Moi Je (1982-87), un nouveau magazine de société produit par A2. Afin de renforcer l’attractivité de ce générique, le vidéaste prend le risque de miser sur les caractéristiques bien particulières de l’image électronique : la pulvérulence des électrons et les pulsations électroniques. Suivant le rythme des percussions, sur des réseaux de trames grésillantes, ombres chinoises et fragments de corps se répondent d’un tesson de plan à un autre, laissant finalement les téléspectateurs affronter le regard froid d’un visage solarisé de bleu en plein écran (fig. 8). Fort de ce succès, Nisic réalisera ensuite plusieurs autres génériques pour la télévision.

Ces nouvelles opportunités lui inspirent d’ailleurs la gestation d’une société de production vouée à la promotion de la création vidéo. Montée avec Patrick Sobelman en 1983, cette société baptisée Ex Nihilo connaîtra une belle destinée à travers la production de deux magazines de création audiovisuelle retransmis sur Canal +, Vidéo Plaisir (1986-87) et Avance sur image (1988-89). Peu de temps après son lancement en 1984, la chaîne payante joue en effet la carte de l’originalité grâce à la ténacité de son directeur des programmes courts, Alain Burosse, qui s’attache à défendre les créateurs indépendants de tous horizons en diffusant leurs œuvres dans les espaces vacants de la grille des programmes. Par ce biais, en 1985, Canal + achète notamment les droits pour la diffusion d’une bande d’ORLAN, Mise en scène pour un grand Fiat31 (1983), dans laquelle la performer revisite l’histoire de l’art contemporain sur le mode de la parodie féministe. Conçue comme une série de clips présentés par l’artiste à la manière d’une speakerine, la vidéo a été découpée en plusieurs tronçons retransmis tels des spots sur la chaîne cryptée. Sous la bannière d’Avance sur image, Canal + et Ex Nihilo ont aussi coproduit des bandes remarquables telles que Ménagerie32 de Cécile Babiole, ou Le Cirque conférence33 de Marc Caro.

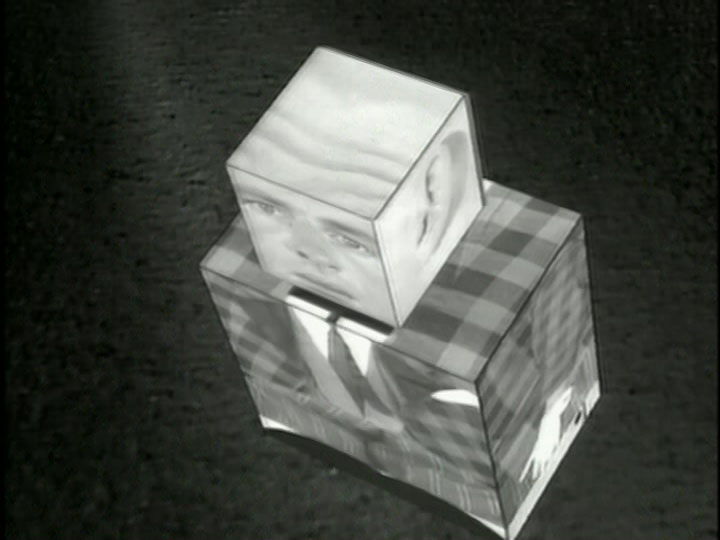

Mieux connu pour sa collaboration avec le réalisateur Jean-Pierre Jeunet commencée en 1974, Caro s’est approprié la vidéo en 1984. Depuis, il exploite le médium pour bâtir un univers steampunk singularisé par l’usage de l’ADO (Ampex Digital Optics), une gamme de générateurs d’effets numériques développée par Ampex qui permet de manipuler des images bidimensionnelles en 3D – les coller sur les faces d’un cube, les faire pivoter dans le fond… Ainsi, l’usage de l’ADO incite Caro à questionner les notions de cadre et de défilement propres au cinématographe. Dans une bande comme Maître Cube34 (1985), la silhouette du protagoniste est résumée à un cube posé sur un parallélépipède (fig. 9). Pour figurer sa tête, trois plans visibles sont assemblés formant chacun les faces du cube : la prise de vue d’un front plissé en très gros plan, celle d’une oreille en très gros plan, ainsi que celle d’un visage. Une telle construction spatiale suggère qu’un plan cinématographique équivaut désormais à un plan géométrique, permettant entre autres d’associer en une même forme des cadrages d’échelles différentes. Idem dans Le Cirque conférence (1989) où les personnages pivotent dans l’espace en révélant leur tranche résolument plate, portant un coup fatal à l’illusionnisme photographique.

Dans Ménagerie (1988) de Cécile Babiole, neuf tableaux se succèdent, exhibant des êtres humains incarcérés, soumis à l’absurdité de leur condition ou à leurs propres névroses, perçus à travers des barreaux, comme au zoo (fig. 10). Des animaux cohabitent avec les personnages incrustés dans des cellules aux murs lépreux composées d’après maquette puis retravaillées à la Paint Box. L’intégration de toutes ces couches d’éléments – du fond de cage aux barreaux en passant par les prisonniers – a été effectuée grâce au Harry. Le fait d’être coproduit par Ex Nihilo et Canal + a certainement favorisé l’accès de la vidéaste au studio de post-production de Mikros, où la Paint Box et le Harry s’imposent alors comme les machines de luxe les plus prisées du moment. À l’époque, la Paint Box développée par Quantel est la plus onéreuse des palettes graphiques, avec sa gamme de seize millions de couleurs. Utilisée pour retraiter les images, elle est souvent couplée au Harry qui, doté d’une mémoire numérique, facilite l’animation des images préparées à la Paint Box. À titre de comparaison avec les logiciels dont disposent aujourd’hui les artistes, les fonctionnalités de ces deux appareils s’apparentent à celles de Photoshop, pour la Paint Box, et After Effects, pour le Harry. L’analogie est à relativiser toutefois dans la mesure où la capacité de mémoire très limitée du Harry ne permettait pas de travailler sur des séquences de plus d’une minute35.

Le mirage d’un art pour la télévision

Jérôme Lefdup poussera à son comble cette caractéristique du Harry, s’en servant pour imprimer un mouvement répétitif à ses bandes, à la limite de l’hystérie. Dans l’eau comme en toi36 (1988) est son premier clip basé sur ce principe. Dans cette ode ironique aux vacances à « Troumer », Lefdup réutilise des images du syndicat d’initiative de Nice Côte d’Azur pour mieux naviguer entre l’esthétique de la carte postale, du film de charme et de la publicité pour la crème solaire. Sous la dictée fiévreuse d’une prosodie sirupeuse, plongeurs et beach-volleyeurs sont condamnés à répéter leurs mouvements, se mouvant d’avant en arrière sur une bande-son langoureuse (fig. 11). Conçu avec la complicité de Michel Royer, ce spot était destiné à être diffusé un après-midi sur FR3 dans 40° à l’ombre de la 3, un magazine estival friand de bords de mer et de sable chaud. Kiki Picasso, qui réalisait alors l’habillage de l’émission, avait réussi à négocier des créneaux au sein du programme afin de retransmettre les productions de sa propre maison de production, Art Force Industrie, fondée en 1988. Grâce au soutien financier de la productrice Michèle Gavras, Kiki Picasso a pu doter son studio d’un équipement luxueux, incluant Paint Box et Harry dont Lefdup a profité afin de réaliser Dans l’eau comme en toi puis Random Joe37 (1988), dans laquelle il agite frénétiquement des hochets numériques modélisés à l’Amiga. De nouveau, l’amnésie programmée du Harry impose sa rythmique spasmodique aux objets volants dont la mise en orbite inlassablement jouée en boucle hypnotise autant qu’elle sidère (fig. 12).

En créant Art Force Industrie, Kiki Picasso souhaite offrir aux créateurs l’accès à des machines dont l’utilisation dans les studios de post-production se monnayent à l’heure, à des tarifs prohibitifs, de sorte que les artistes peuvent rarement s’en servir, à moins d’être soutenus par une chaîne de télévision ou de bénéficier d’une bourse. Dès 1984, Kiki Picasso s’est lui-même découvert une passion durable pour les palettes graphiques, l’amenant à traquer toutes les occasions d’approcher une Paint Box. Par chance, les portes d’Antenne 2 s’ouvrent à lui en 1986, au moment où les producteurs Tim Newman et Dominique Cantien lui proposent de réaliser des spots pour un programme de variétés baptisé C’est encore mieux l’après-midi (1985-87). La commande est précise : il s’agit de réaliser un jingle « Provoc » par semaine dans la veine pop et agressive qui avait contribué au succès graphique de Bazooka dans le journal Libération (1977-78). À l’aise dans ce registre, Kiki Picasso s’exécute en détournant des images qu’il graffite, farde et retraite grâce à la Paint Box de la chaîne, dans un style visuel pétaradant pétri de références aux avant-gardes russes et au pop art (fig. 13). Ce goût pour le pastiche appuie avec ironie la portée satirique des spots qui oscillent entre le ludisme, la menace et la lénification, à l’exemple du feu d’artifice de couleurs fluo tiré en l’honneur de Charles Pasqua, dont la figure providentielle remaquillée au spray électronique confère à l’apothéose des allures carnavalesques. Entre deux tranches de propagande clownesque, un slogan acerbe s’affiche à l’écran : « La France est calme / la beauté rayonne sur le monde / bonheur pour toute la nation / […] sécurité / assuré / avenir / art / force / terreur évitée / […] les artistes surveillent les frontières38. » La manœuvre est d’autant plus subversive qu’à la télévision, la Paint Box sert à fabriquer l’habillage des chaînes, mais aussi celui du JT. Durant cette période, le vidéaste ne se prive d’ailleurs pas de piller les documents bruts envoyés sur cassettes par les journalistes :

Je passe ma nuit dans les couloirs à récupérer les EVN des JT ! Les EVN, ce sont les […] images brutes que les journalistes vont pouvoir utiliser […] Ça arrive par des canaux satellites très souvent, c’est enregistré sur des bandes, utilisé et jeté tout de suite. Quand je me baladais la nuit dans Antenne 2, il y avait des mètres cubes de cassettes d’EVN ! Ça fait partie de mes sources de documentation39.

Faute de satisfaire le fantasme d’intervenir au journal télévisé de 20 heures, Kiki Picasso conçoit plusieurs clips, spots et habillages avant de fonder Art Force Industrie, dont la mission consistera d’une part à accueillir les artistes fatigués de devoir squatter à droite à gauche sans pouvoir se projeter sur le long terme, et d’autre part à prouver qu’à la télévision, « l’Art est viable tout simplement » et qu’« il n’y a pas de raison de toujours faire de la soupe : de toujours faire de la neutralité40. » Désireux de renverser l’ordre télévisuel établi en imposant sa « dictature graphique » sur les écrans, Kiki Picasso envisage alors de produire un magazine dédié à la création :

Ce serait un rendez-vous mensuel de quarante-cinq minutes sur FR 3, consacré à la création : un clip original, un dessin animé, une fiction. A priori, on ne présentera pas de reportage sur l’œuvre de quelqu’un, mais plutôt une œuvre exclusive de quelqu’un. […] Dans le domaine de la peinture, on pense à une formule style Télé-achat pour faire vendre les tableaux. La peinture ne fait pas partie de l’environnement des gens, il faut la traiter de manière drôle, comme les chansons, ça donne envie à force de les voir à la télé41.

Interviewé pour France Soir, l’artiste assume ici une double position vis-à-vis de la télévision et de l’art contemporain. Peu importe qu’il s’agisse de vidéo ou de peinture, on ne tolère les artistes à la télévision que lorsqu’ils sont invités à discourir sur un plateau. Le contact avec le téléspectateur n’est jamais direct, mais sans cesse tamisé par un médiateur. Par conséquent, l’art demeure étranger à la sphère du quotidien alors que la télévision a tout pour devenir un puissant outil de démocratisation culturelle. Il suffirait en effet de montrer de vraies œuvres à l’antenne pour que l’art atteigne les foules. Partagé par Hervé Nisic au moment de fonder Ex Nihilo, cet idéal est aussi brandi comme un étendard par ORLAN lorsqu’elle inaugure Art-Accès en 1985, une galerie d’art sur Minitel42 – un autre média de télédistribution, au carrefour entre la télévision et Internet. Que s’est-il passé pour que nous oubliions toutes ces initiatives ?

Les fantasmes de Kiki Picasso se sont violemment heurtés à la réalité du marché de l’audiovisuel. Si un sponsoring providentiel de Philips lui a permis de faire passer des productions d’Art Force Industrie dans 40° à l’ombre de la 3, l’artiste n’a jamais réussi à trouver davantage de soutien auprès des chaînes dont il moque la frilosité : « Ils commandent simplement un habillage pour faire moderne, en restant au fond très conservateurs43. » Les propos souvent excessifs de l’artiste, à la lisière de la performance, ont largement contribué à effrayer les producteurs. Mais en vérité, à l’aube des années 1990, le sort de la création vidéo est déjà scellé à la télévision. Au sein de l’INA, l’expérimentation audiovisuelle décline à mesure que l’État privatise le réseau de télédistribution. En 1986, deux nouvelles chaînes ouvrent leurs antennes : La Cinq et TV6. Dirigée par les PDG Jérôme Seydoux, Jean Riboud et Silvio Berlusconi, La Cinq mène une politique des plus racoleuses. Influencée par le style de la radio commerciale NRJ, TV6 cible quant à elle les jeunes en misant sur les clips et la musique. Elle sera remplacée par M6 en 1987, au moment de la privatisation de TF1, héritière de la première chaîne historique. Ce coup symbolique porté au service public marque le basculement définitif de la télévision française dans une économie de marché concurrentielle, entraînant un véritable retour à l’ordre audiovisuel. Les vidéastes qui voudront rester dans les tuyaux de la télédistribution devront prendre le chemin du documentaire, rare débouché proposé par l’industrie audiovisuelle, au point qu’en 1992, Ex Nihilo cesse de produire des créations vidéo pour se consacrer exclusivement au documentaire et à la fiction.

C’est dans ce contexte d’austérité qu’en 1991, Canal + lance un nouveau magazine de création audiovisuelle baptisé L’Œil du cyclone, dirigé par Alain Burosse, Pascale Faure et Patrice Bauchy44. Jusqu’en 1999, ce programme est quasiment le seul à donner une visibilité aux productions audiovisuelles hors normes, en diffusant sporadiquement des vidéastes comme Éric Coignoux. Encore étudiant, Coignoux a attiré l’attention de Canal + dès la présentation de sa première bande, Trashdance45 (1990), dans les festivals. À une période où le plus vrai que nature en images de synthèse cristallise l’attention, le vidéaste se distingue par son aisance à combiner l’animation, la vidéo et l’infographie dans un style vigoureux caractérisé par un fort penchant pour l’humour punk. Produite par Canal + et Mikros, sa deuxième vidéo, intitulée No Sex46 (1992), détonne par un usage nerveux du montage syncopé, dont la rythmique est de nouveau imposée par le Harry. Évocation musclée d’une lutte machiste pour la domination sexuelle d’une plage en période estivale, l’œuvre a été intégralement composée image par image. Jouets de plage, façades d’immeubles et fragments de corps filmés en prises de vues réelles sont retravaillés à la Paint Box avec le souci d’un rendu matiériste conférant à l’ensemble les allures d’une fresque pop un peu fanée (fig. 14). Le vidéaste applique ses couleurs sur une base de gris qui renforce l’arrière-goût sinistre de ses univers de béton traversés de pulsations itératives, martelés par les corps éprouvés de ses personnages grotesques. Du fait des limites du Harry, la contrainte de ne pouvoir travailler sur des séquences de plus de douze images par seconde n’a guère déstabilisé le vidéaste qui avait déjà été confronté au problème de la faible capacité des premières mémoires numériques lors de la réalisation de Trashdance sur son micro-ordinateur Amiga47.

Caméra V8, micro-ordinateur… les débuts de Coignoux coïncident avec ceux de la démocratisation des équipements électroniques. Le hardware encombrant sera bientôt remplacé par des logiciels comme After Effects ou Photoshop dans la seconde moitié des années 1990. Pour autant, rien ne change fondamentalement pour les artistes vidéo qui n’ont pas trouvé leur place à la télévision. Après avoir réalisé des spots pour Arte et MTV Europe48, Éric Coignoux se tournera vers la publicité et troquera l’héritage de la Figuration libre contre celui du cinéma commercial. C’est d’ailleurs lui qui réalisera la réclame pour la Citroën « Xsara Picasso » (2000), un spot qui résume assez bien le sort des artistes en milieu industriel. Le long d’une chaîne de montage, des robots s’affairent à vaporiser de la peinture sur des carrosseries toutes identiques. Tandis que l’un de ces robots décide d’improviser une fresque picassienne sur la carrosserie dont il a la charge, une alarme retentit qui l’oblige à recouvrir sa création de gris métallisé. Son labeur répétitif culmine alors par l’apposition de la signature « Picasso » sur l’aile de la voiture, gage dérisoire de créativité. Par son renoncement à toute initiative hors norme, la machine affirme en effet l’exact contraire du slogan énoncé à la fin du spot : « Xsara Picasso : l’imaginaire d’abord... » Les chaînes de télévision au garde-à-vous, ledit imaginaire se trouve inéluctablement réduit au plus petit dénominateur commun et les artistes contraints à se conformer à la neutralité de rigueur. Citer Picasso suffit quand les vidéastes ont en réalité l’interdiction formelle de toucher à l’intégrité pourtant frelatée de l’image médiatique. De quoi valider les inquiétudes de Nicolas Schöffer qui, invité à parler du futur d’un art pour la télévision lors d’une conférence organisée en 1974 au Museum of Modern Art de New York, déclarait déjà :

Les techniques électroniques relatives à la manipulation des images apparaissant sur le tube cathodique ouvrent des possibilités immenses […]. L’importance de ces techniques pour les artistes est d’autant plus considérable que la télévision est le média le plus puissant que l’homme a jamais créé. Malheureusement, ce média est utilisé pour le moment dans des buts qui n’ont pratiquement rien à voir avec la recherche artistique ni les arts visuels ou les arts plastiques. Comme le cinéma, la télévision est tombée entre les mains de groupes d’intérêts commerciaux ou politiques et se trouve exploitée à fond dans un but de conditionnement et de médiocrisation49.